-

Жанры

- Автомобили

- Административное право

- Анекдоты

- Античная литература

- Архитектура

- Базы данных

- Банковское дело

- Бизнес

- Биографии

- Биология

- Боевики

- Бухучет и налоги

- Вестерны

- Внешнеэкономическая деятельность

- Военное дело

- Воспитание детей

- Газеты

- География

- Городские легенды

- Деловая литература

- Делопроизводство

- Детективы

- Детские книги

- Документальная литература

- Домашние животные

- Драматургия

- Древневосточная литература

- Древнерусская литература

- Журналы

- Зарубежная классика

- Зарубежная литература

- Здоровье

- Инвестиции

- Иностранные языки

- Интернет

- История

- Карьера

- Киберпанк

- Кино и театр

- Книги о войне

- Компьютеры

- Контркультура

- Криминология

- Критика

- Кулинария

- Культурология

- Литература 18 века

- Литература 19 века

- Литература 20 века

- Любовные романы

- Маркетинг и реклама

- Математика

- Мифы и легенды

- Музыка и балет

- Научная фантастика

- Научно-популярная литература

- Недвижимость

- Образование

- Отраслевые издания

- Очерки

- Педагогика

- Повести

- Политика

- Поэзия

- Приключения

- Природа и животные

- Программирование

- Проза

- Психология

- Публицистика

- Путеводители

- Путешествия

- Развлечения

- Разное

- Рассказы

- Религия

- Руководства

- Русская классика

- Русская литература

- Сад и огород

- Саморазвитие

- Сделай сам

- Семья

- Сказки

- Словари

- Советская литература

- Социология

- Спорт и фитнес

- Справочники

- Старинная литература

- Стихи

- Техническая литература

- Триллеры

- Туризм

- Уголовное право

- Ужасы

- Учебная литература

- Фантастика

- Физика

- Философия

- Фэнтези

- Химия

- Хобби

- Цитаты и афоризмы

- Эзотерика

- Экономика

- Энциклопедии

- Эротика

- Эссе

- Юмор

- Юриспруденция

- Языкознание

- Русская литература

- Триллеры

- Юмор

Скачать книги издательства «Новое литературное обозрение»

Белый верх – темный низ

Мир детства – прежде всего самые близкие: родители, бабушки, дедушки, их интересы, их отношения, их рассказы и наставления. Понимание приходит позже, а тогда это только прислушивание мимоходом, удивление, недоумение… Это и бытовые повседневные вещи, которые позже вспоминаются с ностальгией или с отторжением, но почти всегда с неувядающей яркостью. В этой автобиографической, очень искренней книге подробно, с характерными и хорошо узнаваемыми деталями описывается советское детство. Но занимает М. Аромштам прежде всего другое – «как взрослые в это самое время молчали. Как у них не было сил что-либо говорить о себе. Как у них не было понимания, что с ними произошло. Как у них для этого не было языка. Как они хотели забыть все, что можно забыть…». В их недомолвках открывается драма нашей общей истории, продолжение которой автор находит и в своей жизни. М. Аромштам (р. 1960) – писатель, педагог, журналист, переводчик, автор книг для детей и взрослых. Произведения, адресованные подросткам, отмечены премиями «Заветная мечта», «Ясная поляна», «Маленький принц».

До движения

Серия: Письма русского путешественника

Жанр: Публицистика

Издательство: Новое литературное обозрение

Сборник «До движения» состоит из двух частей. Тексты первой части – заметки, наблюдения и рассуждения, вынесенные автором из поездок по родному Уралу, центральной России, Европе, Прибалтике, Кавказу, Америке, Израилю. Взгляд молодого путешественника скачет с объекта на объект, с события на событие; он одинаково внимателен ко всему – и к великому, и к мелочам: летний шторм на курортной Адриатике и зимний – на безлюдной Балтике, музейные собрания мастеров Возрождения и общественные прачечные в эмигрантских районах на Диком Западе, религиозные толпы в Иерусалиме и туристические – в Ватикане, детские сады в Тарту и секретный ход на колокольню в Кунгуре… Иногда автор вступает в диалоги: с местными жителями и с такими же, как он сам, чужаками, с собаками и птицами, с ветром, морем и горизонтом. Тематика второй части шире: здесь автор уже путешествует по личной и семейной памяти, рассуждает о детстве и взрослении, о профессии и призвании, о своем поколении – людях, родившихся в позднем СССР и росших в 1990-е – и его судьбах. И в той же меланхолично-рефлексивной тональности – о карандашах, велосипедах, чайниках, кофемолках и прочих подвернувшихся под руку примечательных пустяках.

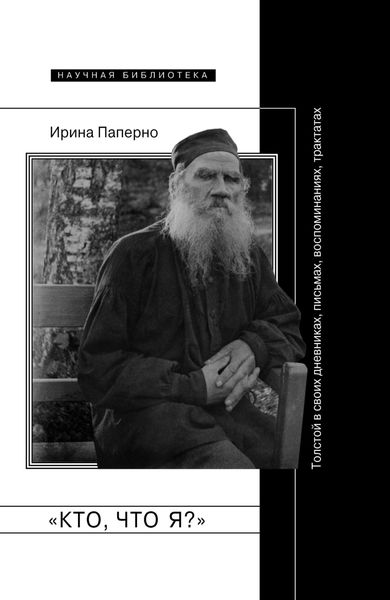

«Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах

В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, – не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно – филолог, литературовед, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

First published as Irina Paperno, „Who, What Am I?“ Tolstoy Struggles to Narrate the Self by Cornell University Press, 2014. Copyright by Cornell University. Перевод с английского автора. © И. Паперно, русский перевод, 2018

Наши тени так длинны

Ян Каплинский (1941, Тарту) закончил французское отделение Тартуского университета. Литературный дебют (1965) сразу сделал Каплинского лидером молодого поэтического поколения. С тех пор на эстонском языке вышло 17 стихотворных книг. Перу Каплинского принадлежат также около двух десятков книг прозы, пьес и эссеистики, книги для детей и переводы. С середины 2000-х Каплинский сочиняет стихи по-русски. В 2014-м вышла книга «Белые бабочки ночи», отмеченная Русской премией и вошедшая в шорт-лист Премии Андрея Белого, в 2017-м – книга «Улыбка Вегенера». Переводился на 26 языков. Каплинский – лауреат премий Балтийской ассамблеи (1997), Виленицы (Словения, 2001), Макса Жакоба (Франция, 2003), Европейской премии по литературе (Страсбург, 2016). Настоящее издание представляет собой собрание стихотворений живого классика эстонской поэзии, включающее созданное поэтом более чем за полвека. Книга делится на три части. В первую включены переводы эстонских стихов (в том числе авторские), во вторую – стихи, написанные на русском языке, третью составили избранные переводы, в том числе старинных эстонских народных песен, Сапфо, Экелёфа, Пессоа, Ли Бо и др.

Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000

Серия: Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Жанр: Публицистика

Издательство: Новое литературное обозрение

Книга профессора Принстонского университета Стивена Коткина посвящена последним двум десятилетиям Советского Союза и первому десятилетию постсоветской России. Сконцентрировав внимание на политических элитах этих государств и на структурных трансформациях, вызвавших распад одного из них и возникновение другого, автор обращается к нескольким сюжетам. К возглавленному Горбачевым партийному поколению, сложившемуся под глубоким влиянием социалистического идеализма. К ожиданиям 285 миллионов людей, живших в пространстве реального социализма. К плановой экономике и типичному для нее институту – огромному, неэффективному и неповоротливому заводу. Поскольку движение истории не обходится без случайностей и непредвиденных обстоятельств, книга рассказывает о конкретных попытках придерживаться того или иного политического курса, а также о неожиданных результатах таких попыток. Поскольку распад советской системы и противоречия 1990-х невозможно понять вне контекста перемен, произошедших в мире после Второй мировой войны, этот рассказ носит одновременно исторический и геополитический характер.

Дидро и цивилизация России

Знаток XVIII века, саратовский историк С. А. Мезин всесторонне исследовал связи знаменитого французского философа Дени Дидро с российской культурой. В серии своих «русских» сочинений Дидро с поразительной прозорливостью сумел обозначить многие болевые точки развития России. Мыслитель удивительным образом подметил слабые стороны «реформ сверху», обратил внимание на малую эффективность заимствования готовых форм европейской культуры и на те тупики, в которых может оказаться Россия даже при гениальных реформаторах, если не будут соблюдаться определенные экономические, политические и социальные условия процесса цивилизации. Автор проанализировал взгляды Дидро и его современников на то, почему Россия пребывает в полуварварском состоянии, каковы успехи Петра Первого и Екатерины Великой в деле цивилизации страны и в чем заключается смысл цивилизации вообще.

История социологической мысли. Том 1

Книга выдающегося польского ученого, одного из ведущих представителей Варшавской школы истории идей Ежи Шацкого (1929–2016) представляет собой фундаментальный систематический курс истории социологической мысли от Античности до современности. Книга будет полезна студентам, а также всем интересующимся интеллектуальной историей.

История социологической мысли. Том 2

Книга выдающегося польского ученого, одного из ведущих представителей Варшавской школы истории идей Ежи Шацкого (1929–2016) представляет собой фундаментальный систематический курс истории социологической мысли от Античности до современности. Книга будет полезна студентам, а также всем интересующимся интеллектуальной историей.

Первое противостояние России и Европы. Ливонская война Ивана Грозного

Книга Александра Филюшкина посвящена масштабному столкновению на Балтии во второй половине XVI века с участием России, Ливонии, Швеции, Польши, Великого княжества Литовского, Дании, Священной Римской империи и Пруссии. Описываемые события стали началом долгой череды противостояний России и Европы, определивших характер международного общения последующих столетий. Именно в конце XVI века военной пропагандой были рождены многие штампы и мифы друг о друге, которые питали атмосферу взаимной неприязни и которые во многом живы до сих пор. Александр Филюшкин – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран Института истории Санкт-Петербургского государственного университета.

Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая

Книга религиоведа Алексея Зыгмонта представляет собой оригинальную интерпретацию мысли радикального французского интеллектуала Жоржа Батая, сосредоточенную вокруг его концепции тождества насилия и сакрального. Используя полный корпус аутентичных источников и редкие материалы, которые мало комментировались исследователями – переписку, архивные документы, тексты радиовыступлений, – автор прослеживает эволюцию этой идеи от его ранних литературных произведений до общественно-политических проектов (Контратака, Ацефал, Коллеж социологии) и поздних околонаучных трудов. Центральным мотивом философии Батая автор считает десубъективацию – разрушение субъекта ради единения с другими и мировым целым.

Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения

Сборник статей о поэтике «новой прозы» Варлама Шаламова, о том, как организованы и из чего состоят «Колымские рассказы», почему они оказывают на читателей такое мощное воздействие, почему это воздействие не опознается аудиторией как художественное – и почему при этом даже два с половиной поколения спустя эта замечательная русская проза по-прежнему большей частью располагается в «зоне невидимости» породившей ее культуры.

Такеси Китано. Детские годы

Человек играющий. Убийца и жертва, бандит и коп, художник и поэт, режиссер и артист, комик и трагик, самурай и шут, телезвезда и кинематографист. Вечный дилетант и неисправимый ребенок, который отказывается взрослеть. Все это – Такеси Китано, сакральное чудовище японской культуры. О его жизни и карьере, методе и стиле, противоречиях и парадоксах – книга кинокритика Антона Долина.

Саломея. Образ роковой женщины, которой не было

Имя Саломеи, пленившей своим танцем царя Ирода и в награду попросившей голову Иоанна Крестителя, в переводе на русский язык означает «мирный», «спокойный», что никак не совпадает с многовековой репутацией этой роковой женщины. В книге Нежинской прослеживаются история возникновения мифа о Саломее и трансформации ее образа, а также становление и изменение отношения к этому новозаветному персонажу в различные эпохи в зависимости от господствующих в обществе представлений о гендерных ролях. Материалом этого богато иллюстрированного исследования стали работы таких художников, как Филиппо Липпи, ван дер Вейден, Тициан, Моро и Бёрдслей, а также произведения Малларме, Уайльда и Рихарда Штрауса. Розина Нежинская – профессор Иллинойского университета, США, преподает литературу и историю искусств, автор книги «Zinaida Vengerova: In Search of Beauty. A Literary Ambassador Between East and West», а также нескольких сборников стихов.

В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры

В книге Ирины Каспэ на очень разном материале исследуются «рубежные», «предельные» смыслы и ценности культуры последних десятилетий социализма (1950–1980-е гг.). Речь идет о том, как поднимались экзистенциальные вопросы, как разрешались кризисы мотивации, целеполагания, страха смерти в посттоталитарном, изоляционистском и декларативно секулярном обществе. Предметом рассмотрения становятся научно-фантастические тексты, мелодраматические фильмы, журнальная публицистика, мемориальные нарративы и «места памяти» и другие городские публичные практики, так или иначе работающие с экзистенциальной проблематикой. Автора при этом прежде всего интересует тема утопии, официальное отношение к которой на протяжении советской истории не было однозначным и неоднократно менялось. Выявляя особенности «утопического восприятия», книга предлагает не вполне привычный взгляд на место утопии в структуре позднесоветского опыта.

Третье место. Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества

Книга Рэя Ольденбурга рассказывает о жизни и смерти общественных пространств в американских городах. «Третье место» (после дома – «номера первого» и работы – «номера второго») – это общественные места для неформальных встреч: кафе, библиотеки, магазины, аптеки и т. д., где люди в любое удобное для них время могут свободно и непринужденно общаться. Именно эти места отдыха, развлечений, обмена мнениями и пр. являются важнейшей частью повседневной жизни горожан, формируют городскую среду, и именно на них как на оплоте социальной жизни сосредоточено внимание автора. Книга Р. Ольденбурга подкупает не столько силой научной мысли, сколько живым умом и житейской мудростью. И главное ее достоинство – она заставляет задуматься над тем, что мы видим вокруг, и тем, что привыкли считать «нормальным». Вероятно, благодаря таким книгам можно изменить наши города к лучшему.

Культуры городов

Эта книга стала бестселлером сразу же после своего выхода в конце 1990-х. Шарон Зукин рассматривает различные аспекты «городских культур» (не случайно именно во множественном числе) через призму самых неожиданных и на первый взгляд мало сопоставимых феноменов. Автор детально разбирает явление Диснейленда, создающего превратное впечатление о нормах городской жизни, анализирует деятельность корпораций развития городских территорий, активно приватизирующих общественные земли и блага, описывает музеи современного искусства, выступающие в роли могущественнейших девелоперов, погружает читателя в экзотический мир этнических ресторанов, создающих колорит города, но лишенных доступа к результатам капитализации собственной экзотичности, разъясняет, в чем не только прелесть, но и польза блошиных рынков. Книга будет интересна и полезна всем, кто интересуется феноменом городской культуры.

Закрытый показ. Книга стихотворений 2012–2017

Наталия Черных – поэт, эссеист, прозаик, родилась в закрытом городке Челябинск-65, по специальности библиотекарь, училась во Львове и Москве. В начале 1990‐х дебютировала в самиздатском сборнике «Абсолютная жизнь». В 1996 году в издательстве «Арго-Риск» вышел сборник стихотворений «Приют», последующие книги также выходили преимущественно в независимых издательствах. Печаталась в журналах «Новый мир», «Волга», «Воздух» и др. Сотрудничает с популярными сетевыми литературными порталами. С момента знакомства с неофициальной литературой, которой Черных посвятила множество эссе, ее интерес сосредоточен на экспериментальной поэзии. Автор романов «Слабые, сильные» (2015, лонг-лист премии «Большая книга») и «Неоконченная хроника перемещений одежды» (2018). Живет в Москве.

Джордано Бруно и герметическая традиция

Английская исследовательница ренессансной культуры Фрэнсис А. Йейтс (1899–1981) – представитель блестящего научного сообщества, известного как «Институт Варбурга». Книга «Джордано Бруно…» (1964) – первая из целой серии знаменитых работ Йейтс, позволивших совершенно по-новому понять логику развития европейской культуры в начале Нового времени. Фрэнсис А. Йейтс по праву можно назвать одним из первых академических исследователей западного эзотеризма, рассматривающих маргинальную религиозность с позиции классического рационализма. В центре внимания исследовательницы лежит предположение о том, что герметическая, или герметико-каббалистическая, традиция, с ее свободой познания и стремлением к эксперименту, подготовила почву для научной революции.

Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви

Серия: Библиотека журнала «Теория моды»

Жанр: Культурология

Издательство: Новое литературное обозрение

Кроссовки давно стали не только феноменом современной моды, но и феноменом современной культуры, привлекательным и противоречивым одновременно. Книга историка спортивного дизайна и журналиста Екатерины Кулиничевой представляет собой попытку посмотреть на историю этого вида обуви не через историю брендов и моделей, а через ту роль, которую спортивная обувь играла и играет в культуре, через ее «культурную биографию», которая во многом определяет наше отношение к этому предмету гардероба. Именно эта биография находится в фокусе внимания автора. Кроссовки оказываются героями не только истории спорта и моды, но также истории повседневности, медицины и телесности, технических изобретений и промышленности, кино, музыки, субкультур и т. д. В числе героев книги не только бренды и спортсмены, но и режиссеры, музыканты и обычные потребители моды, принимающие или отвергающие кроссовки. Отдельное внимание уделяется кроссовкам как объекту коллекционирования.

Небесная голубизна ангельских одежд

Жанр: Хобби

Издательство: Новое литературное обозрение

Книга Елены Осокиной – это, без преувеличения, интеллектуальный детектив. Русская икона является главным героем этой книги – центром притяжения действий власти, музейных работников, торговцев и покупателей. Один из парадоксов советской истории состоит в том, что создатели «нерыночной» плановой экономики стали основателями мирового рынка русских икон. На рубеже 1920–1930‐х годов их усилиями был собран колоссальный экспортный иконный фонд, организована грандиозная рекламная кампания – первая советская зарубежная выставка, которая во всем великолепии представила миру новый антикварный товар, а также установлены связи с мировыми антикварами и проведены первые продажи коллекций за рубеж. Поиск валюты для индустриализации обернулся развитием мирового интереса к русской иконе. Книга рассказывает об истории музеев и людей (к одним из них судьба отнеслась благосклонно, к другим – безжалостно), о том, как было создано и ликвидировано грандиозное иконное собрание Государственного музейного фонда, кто и как отбирал иконы на экспорт, сколько икон отдали на продажу российские музеи (Третьяковка, Исторический, Русский…), были ли проданные иконы фальшивками и существовал ли «сталинский гулаг иконописцев», а также о том, как пытались продать иконную выставку в США, и о судьбе, которая ждала иконы после продажи. Книга написана на огромном материале, собранном автором в архивах России, Европы и США.

Взращивание масс

Американский историк Дэвид Хоффманн не согласен с историками, которые рассматривают СССР как аномалию исторического развития. Книга представляет историю советского государства в контексте идей и практик, свойственных многим государствам периода модерна. Исследование показывает, что нельзя относить все аспекты советского вмешательства в жизнь общества на счет идеологии социализма. Социалистическая идеология основывалась на идее трансформации общества, которая была общей для государств ХХ века. Преступления советского режима не становятся менее ужасными в результате такой «нормализации», однако особенности советского государства выделяются более четко. Дэвид Хоффманн – профессор Университета штата Огайо (Ohio State University) в США.

Кривое горе. Память о непогребенных

Серия: Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Жанр: Образование

Издательство: Новое литературное обозрение

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы – сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа – вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Дворянская семья. Культура общения. Русское столичное дворянство первой половины XIX века

Эта книга рассматривает быт русского столичного дворянства начала XIX века, своеобычный благодаря условностям и негласным кодам, принятым в обществе, эмоциям, часть которых было уместно демонстрировать, а часть следовало подавлять. Книга, герои которой жили в эпоху, позднее названную золотым веком русской культуры, изобилует примерами из биографий, воспоминаний, писем, художественной литературы и может служить доступным введением в историю повседневности русского дворянства. Как общались между собой аристократы XIX века – супруги, родственники, друзья, начальники и подчиненные, каким было застолье, как держали себя в дни радости и горя, какие этикетные нормы считали необходимым преподать детям – обо всем этом можно узнать из работы историка Алины Шокаревой.

Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна

Серия: Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Жанр: Образование

Издательство: Новое литературное обозрение

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

или Войдите