-

Жанры

- Автомобили

- Административное право

- Анекдоты

- Античная литература

- Архитектура

- Базы данных

- Банковское дело

- Бизнес

- Биографии

- Биология

- Боевики

- Бухучет и налоги

- Вестерны

- Внешнеэкономическая деятельность

- Военное дело

- Воспитание детей

- Газеты

- География

- Городские легенды

- Деловая литература

- Делопроизводство

- Детективы

- Детские книги

- Документальная литература

- Домашние животные

- Драматургия

- Древневосточная литература

- Древнерусская литература

- Журналы

- Зарубежная классика

- Зарубежная литература

- Здоровье

- Инвестиции

- Иностранные языки

- Интернет

- История

- Карьера

- Киберпанк

- Кино и театр

- Книги о войне

- Компьютеры

- Контркультура

- Криминология

- Критика

- Кулинария

- Культурология

- Литература 18 века

- Литература 19 века

- Литература 20 века

- Любовные романы

- Маркетинг и реклама

- Математика

- Мифы и легенды

- Музыка и балет

- Научная фантастика

- Научно-популярная литература

- Недвижимость

- Образование

- Отраслевые издания

- Очерки

- Педагогика

- Повести

- Политика

- Поэзия

- Приключения

- Природа и животные

- Программирование

- Проза

- Психология

- Публицистика

- Путеводители

- Путешествия

- Развлечения

- Разное

- Рассказы

- Религия

- Руководства

- Русская классика

- Русская литература

- Сад и огород

- Саморазвитие

- Сделай сам

- Семья

- Сказки

- Словари

- Советская литература

- Социология

- Спорт и фитнес

- Справочники

- Старинная литература

- Стихи

- Техническая литература

- Триллеры

- Туризм

- Уголовное право

- Ужасы

- Учебная литература

- Фантастика

- Физика

- Философия

- Фэнтези

- Химия

- Хобби

- Цитаты и афоризмы

- Эзотерика

- Экономика

- Энциклопедии

- Эротика

- Эссе

- Юмор

- Юриспруденция

- Языкознание

- Русская литература

- Триллеры

- Юмор

Скачать книги издательства «Музей современного искусства «Гараж»»

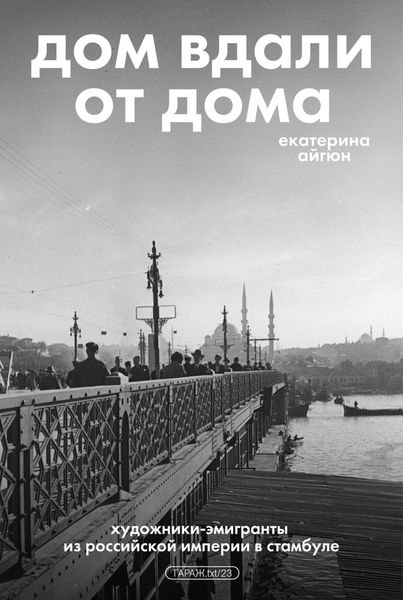

Дом вдали от дома: художники-эмигранты из Российской империи в Стамбуле

Жанр: Приключения

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Работа Екатерины Айгюн раскрывает ранее неизвестные аспекты жизни и творчества художников, скульпторов и фотографов-эмигрантов из бывшей Российской империи, поселившихся в Константинополе/Стамбуле в 1920–1930-е годы. В книге рассмотрены такие части города как Пера/Бейоглу, Галата, Исторический полуостров, Принцевы острова и Полонезкёй. Издание будет интересно широкому кругу читателей, включая исследователей русского зарубежья, искусствоведов, востоковедов, а также жителей Стамбула или тех, кто мечтает посетить этот город.

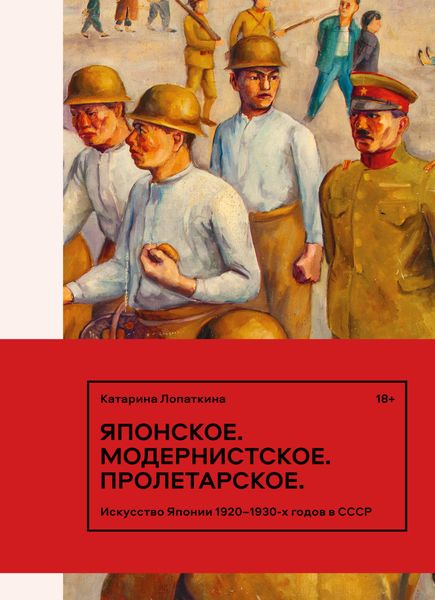

Японское. Модернистское. Пролетарское. Искусство Японии 1920–1930-х годов в СССР

Жанр: Хобби

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Книга Катарины Лопаткиной – это исследование малоизученного художественного явления: японского пролетарского искусства. В центре внимания – японские художники 1930-х годов, чьи работы оказались в советских музеях. Вокруг истории этих, долгие годы неизвестных широкой публике, полотен разворачивается повествование о судьбах их авторов, культурных связях между Советской Россией и Японией и, шире, – об интернациональном художественном обмене в сталинскую эпоху.

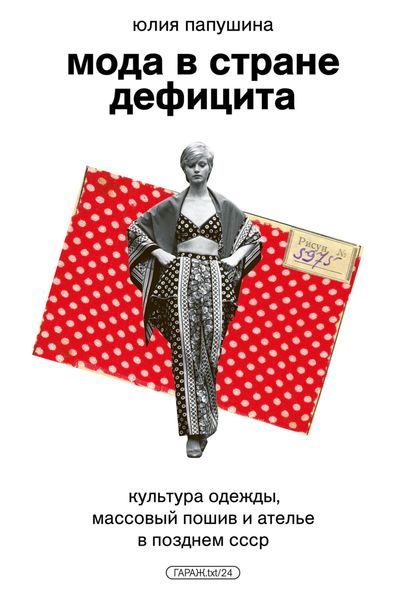

Мода в стране дефицита. Культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР

Жанр: Семья

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

С конца 1950-х и до конца 1980-х Советское государство проводило уникальный эксперимент по частичной децентрализации моды, открывая моделирующие организации в областных центрах России. Эти институции внесли решающий вклад в демократизацию моды и появление в провинции новых профессий, связанных с индустрией моды: модельеров, искусствоведов и манекенщиц.

На примере Пермского дома моделей Минлегпрома РСФСР и экспериментального цеха Управления бытового обслуживания Пермской области показано, как с нуля развивалась система производства моды в крупном промышленном регионе, как она встраивалась в иерархическую систему советской моды, какие официальные и неофициальные механизмы использовались для достижения успеха.

Опираясь на интервью и архивные документы, книга рассказывает о том, кто и как создавал одежду для наших бабушек и мам, если они жили не в Москве или Ленинграде. Через историю моды книга раскрывает эволюцию советского общества, показывает, как экономика влияла на дизайн одежды, которую шили на фабриках и в ателье. Автор предлагает переосмыслить представления о советской провинции и экономическом укладе позднего советского общества.

Отдаленные последствия. «Грех», «Француз» и шестидесятники

Жанр: Кино и театр

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Книга кинокритика Льва Карахана «Отдаленные последствия» – это эксперимент. Автор пытается осмыслить сложный путь, пройденный после Второй мировой войны не только отечественным, но и западным кинематографом. В основе исследования – сравнение двух режиссеров-шестидесятников Андрея Кончаловского и Андрея Смирнова, и в частности, их недавних фильмов «Грех» и «Француз» (2019). Как изменилось более чем за полвека сознание жизнелюбивого оттепельного поколения? Как связано оно с западным кинематографом отчуждения? Как оно справлялось с кризисом витальности, когда оттепель сменили заморозки? Что такое наследие шестидесятников сегодня?

Вот основные вопросы, на которые автор ищет ответы, постоянно вовлекая в анализ все новые имена, явления, события.

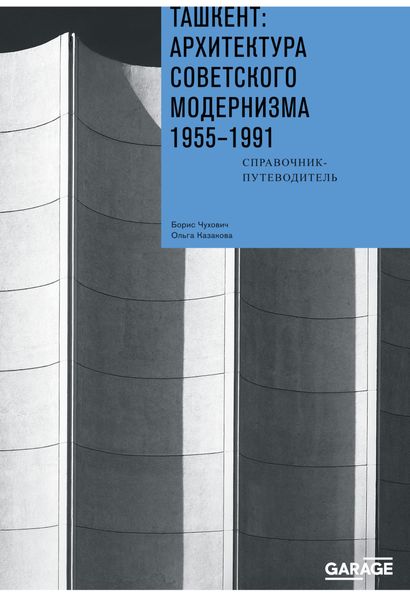

Ташкент: архитектура советского модернизма. Справочник-путеводитель

Жанр: Архитектура

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Ташкент, четвертый мегаполис СССР и крупнейший город советской Средней Азии, предрасполагал к строительству разнообразных и масштабных модернистских комплексов.

Однако не в меньшей мере, чем размеры города, к этому вели политические решения. По замыслу союзных властей, поддержанному республиканской элитой, Ташкенту предстояло стать «столицей Советского Востока», которая служила бы привлекательной витриной социализма в глазах представителей стран Движения неприсоединения. Это обусловило требования к архитектуре города, которые не предъявлялись ни одному другому городу СССР: с одной стороны, столица Узбекистана должна была сохранить южные или, в восприятии поздних советских поколений, «восточные» черты, а с другой – обладать динамичным и современным обликом на фоне древних столиц Средней Азии, в особенности Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда.

Следуя этим императивам, ташкентские градостроители задумали воздвигнуть новую модернистскую столицу не рядом с центром города с тысячелетней историей, а на его месте. Такой замысел предопределил урбанистические решения, а также типологию и характер наиболее важных зданий Ташкента 1960–1980-х годов. Рассказывая о полусотне ташкентских модернистских построек, авторы прослеживают общую эволюцию городской архитектуры, представляют ее протагонистов и различные, порой конфликтные, культурные контексты, в которых возникли впечатляющие сооружения одной из наиболее своеобразных столиц модернизма в СССР.

Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения

Жанр: Публицистика

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Настоящее издание – это попытка исследовать окно возможностей, которое открылось для анархистов всего на несколько месяцев, с марта по июль 1918 г., когда появился шанс создать в Москве систему самоуправления культурой.

За эти 4 месяца были запущены полтора десятка культурных проектов. В анархистских формах начинались реформы киноиндустрии страны, систем высшего художественного и литературного образования, закладывались основы экспериментальной коммунарской педагогики, детского театра, театра массовых действ, музеев нового типа и пр. Исследование сопровождается републикацией текстов ежедневной газеты «Анархия», выходившей всего несколько месяцев с конца 1917 по весну 1918 г., а также картой анархистских локаций в Москве.

Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях. 1991–2021

Жанр: Музыка и балет

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

«Не надо стесняться» – книга о 169 постсоветских поп-хитах, которые знает наизусть почти каждый житель России (хоть и не всегда по своей воле). О каждой песне рассказывают создатели ее успеха: исполнители, композиторы, поэты, продюсеры, клипмейкеры. Из смешных курьезов, случайных озарений и творческих рецептов собирается история российской популярной культуры последних 30 лет.

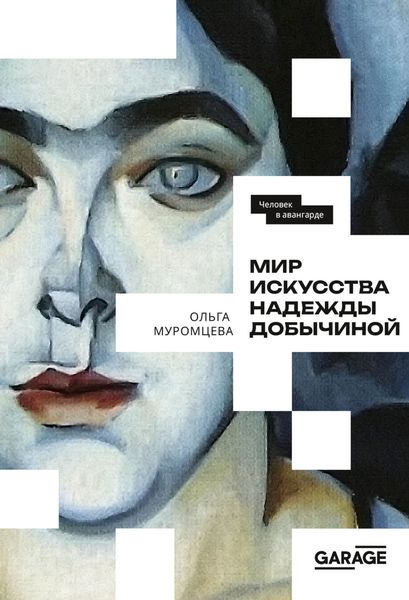

Мир искусства Надежды Добычиной

Надежда Добычина (1884–1950) – галеристка, куратор, музейный работник, коллекционер. Добычина играла важную роль в культурной среде дореволюционной и советской России, она продолжала свою деятельность в период войн и революций, олицетворяя собой «дней связующую нить», которая так важна для понимания истории искусства первой половины ХХ века.

О ней много злословили современники, обвиняя в корыстолюбии и приписывая многочисленные любовные связи; с ней советовались Александр Бенуа и Максим Горький, Николай Рерих и Игорь Грабарь, Сергей Прокофьев и Вячеслав Каратыгин.

Советский праздник: театрализация мифа

Жанр: Хобби

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Современный ностальгический дискурс объясняется в том числе жизнестойкостью советского мифа, который был во многом сформирован массовыми празднествами. Настоящая книга посвящена советским зрелищным практикам, которые впитали и художественные достижения театрального авангарда, и эстетику монументального искусства 1940–1950-х годов. Предметом изучения стали стратегии создания советского мифа и его театральная репрезентация. События книги сосредоточены на торжествах 1967 года, посвященных празднованию 50-летия Октябрьской революции, и предшествующих юбилею годах подготовки.

Бела Тарр: время после

Жанр: Хобби

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

От «Осеннего альманаха» (1984) до «Туринской лошади» (2011), фильмы Белы Тарра прослеживают крушение коммунистического идеала. Но время после – не однородное и мрачное время тех, кто больше ни во что не верит. Это время чисто материальных событий, с которыми, покуда ее поддерживает жизнь, соизмеряется вера. Время, когда исторические события, их победы и поражения интересуют нас гораздо меньше, нежели сама тонкая материя времени, из которой они созданы.

Уникальная ретроспектива творчества выдающегося венгерского режиссера и манифест теории кино Жака Рансьера, «Бела Тарр: время после» продолжает серию Garage Screen, посвященную киноискусству.

Аахен – Яхрома

Жанр: Путешествия

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

«Аахен – Яхрома» – это путевые заметки и иллюстрации ко всем местам в Европе, где Никита Алексеев побывал за свою жизнь, что-то среднее между дневниковыми записями и травелогом.

Собранные в текстах и рисунках, подробности путешествий служили для художника своего рода мнемоническим инструментом, позволявшим легко вызволить из памяти далекие воспоминания.

Раньше эти записи существовали в форме арт-объекта, «книги-чемодана»: обтянутого кожей короба, в котором лежали 600 с лишним рисунков. К коробу была подвешена флешка с текстами. Единственный экземпляр «книги-чемодана» был продан неизвестному коллекционеру и утерян. Рисунки и тексты впервые публикуются в настоящем издании.

В написании географических названий и достопримечательностей с целью не нарушать алфавитный порядок повествования сохранена авторская орфография.

Содержит нецензурную брань. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

«Зритель, будь активен!» Как музеи рассказывали об искусстве в 1920–1930-е годы

Как художественные музеи превращались из элитарных собраний в динамичные, открытые для всех институции? Книга «Зритель, будь активен!» исследует процесс демократизации музеев, происходивший в 1920–1930-е годы по всему миру.

Фокус исследования – новаторские практики, с помощью которых музеи рассказывали о своих коллекциях широкой публике. Автор рассматривает опыт СССР, США, Германии, Франции и других стран, демонстрируя, как музейщики воплощали идеи просвещения, а также проводит параллели между экспериментами столетней давности и современными музейными практиками. Книга, иллюстрированная архивными документами и фотографиями, будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей, увлеченных историей культуры.

Пора Сецессионов. Выставочные стратегии русского модерна

На рубеже XIX–XX веков в Европе возник новый формат самоорганизации художников – независимое выставочное объединение. Примерами этого радикального институционального сдвига были новые салоны в Париже (Марсова поля и Осенний) и Сецессионы в немецкоязычных странах (Мюнхен, Вена, Берлин). В тот же период в России такие художники, критики и деятели искусства, как Бенуа, Дягилев, Грабарь, Коровин, Пастернак, Поленова, Рерих, Серов, Сомов, Эттингер, Якунчикова, а позднее и другие, стали активно проявлять интерес к новым выразительным языкам и экспозиционным практикам в европейских странах и одновременно стремиться к признанию на международной сцене. В этой книге автор исследует их выставочные траектории, чтобы показать, каким образом культура и ценности Сецессионов как модернистских формирований повлияли на жизнь и карьеру художников, и через новую оптику представить ряд ключевых эпизодов их творчества.

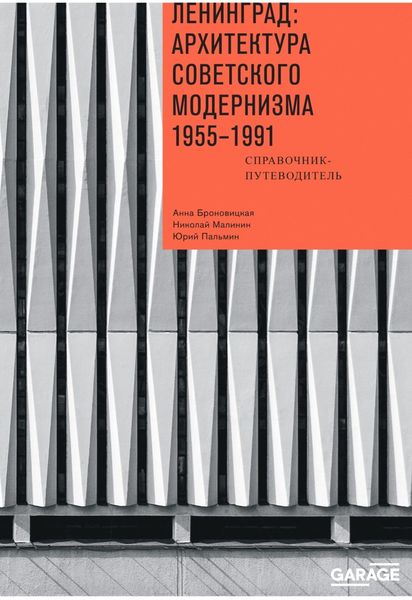

Ленинград: архитектура советского модернизма 1955-1991. Справочник-путеводитель

Жанр: Архитектура

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

В этом путеводителе нет ни Эрмитажа, ни Петергофа – авторы приглашают вас в Ленинград. Но Петербург в этой книге тоже есть, потому что именно он определил характер ленинградского модернизма.

Модернизм был здесь не отторжением традиции, а рефлексией по ее поводу. Это модернизм традиционализма – не «воинственный», но диалогичный – чем и интересен. В эпоху космоса и джаза ленинградские зодчие продолжали мыслить ансамблями, а не отдельными объектами, что тогда казалось архаикой, но именно такой средовой подход сегодня оказывается наиболее современным.

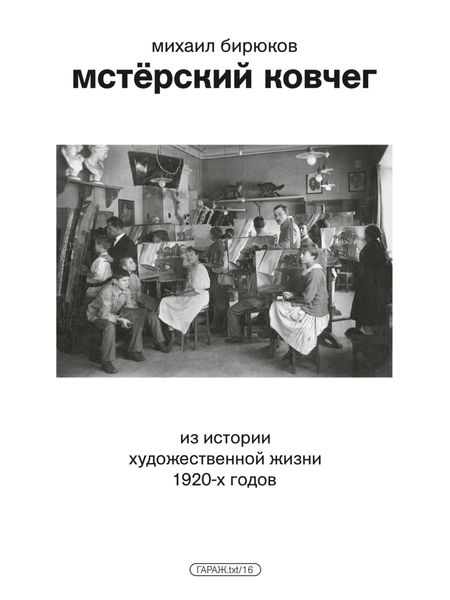

Мстёрский ковчег. Из истории художественной жизни 1920-х годов

Жанр: Культурология

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Интерес специалистов и любителей искусства к истории художественной жизни России послереволюционной поры способствовал созданию широкой картины ее драматических событий. Однако период «бури и натиска» начала 1920-х все еще обнаруживает немало лакун. Одно из таких «белых пятен» предлагает рассмотреть в своей книге историк Михаил Бирюков. В центре его внимания – удивительный сюжет развития образовательной художественной структуры – «Сельской академии» в Мстёре, старинном центре иконописи. Беспрецедентное по масштабам и продолжительности жизни, это провинциальное учебное заведение имело высокий авторитет в отделе ИЗО Наркомпроса и активно сотрудничало с Вхутемасом. К его рождению приложили руку такие разные художники, как Ольга Розанова, Александр Родченко и Федор Модоров. Педагогика местных иконописцев и живописцев академической школы, оказавшихся у истоков «Сельской академии», позднее испытывалась на излом художниками авангарда. Виктор Пальмов, Антон Лавинский, Сергей Светлов, Виктор Киселёв принесли с собой совсем иную эстетическую программу. В результате этих разнонаправленных усилий из Мстёры вышло немало заметных художников, скульпторов, архитекторов.

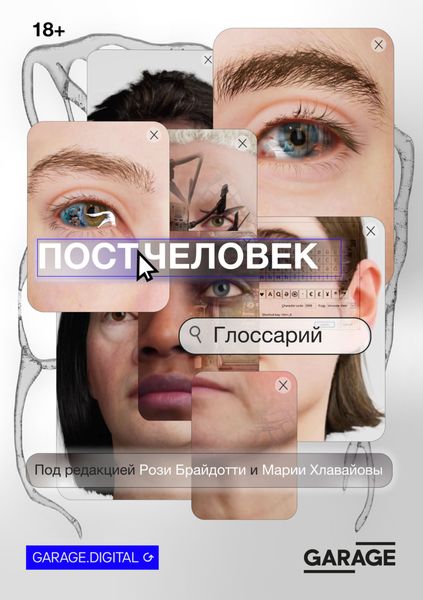

Постчеловек: глоссарий

Жанр: Словари

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

В свете новых вызовов, охватывающих современное общество, концепт человека как таковой, а также проблема его взаимодействия с искусством, точными и гуманитарными науками претерпели существенные изменения. Данный процесс, называемый «постчеловеческим состоянием», подвержен влиянию неолиберальной экономики, глобального капитализма, миграционной политики, технологического прогресса, экологических проблем, борьбы с терроризмом и т. д. «Постчеловек: глоссарий» представляет собой сборник ключевых терминов постчеловечества в контексте современного искусства и интеллектуальной сферы. Он охватывает такие широкие темы, как антропоцен, капиталоцен, экология, цифровой активизм, алгоритмическая культура и нечеловеческое. В глоссарии представлены краткие определения этих понятий и исследуются художественные, интеллектуальные и активистские подходы к решению сложных проблем «постчеловеческого состояния». Сборник помогает разобраться в изменениях, которые произошли в искусстве в контексте современных событий, связывает различные дисциплины, аудитории и критические сообщества.

Рози Брайдотти (род. 1954) – философ и теоретик феминизма, ее теоретические работы повлияли на становление постгуманизма.

Мария Хлавайова (род. 1971) – куратор и теоретик, основательница и художественный директор пространства BAK (Утрехт).

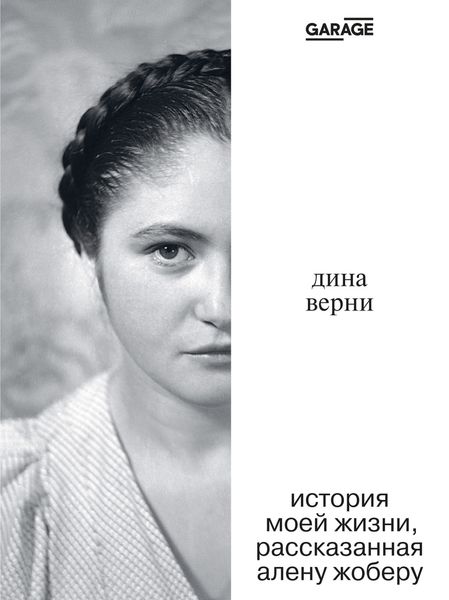

Дина Верни: История моей жизни, рассказанная Алену Жоберу

Жанр: Биографии

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

«История моей жизни» – это эпизоды из жизни легендарной Дины Верни (1919–2009), которые она рассказала писателю и режиссеру Алену Жоберу. Слово «эпизоды» не в полной мере описывает богатую событиями жизнь Верни – «приключения» будет куда более подходящим определением. Поэтому и эта книга скорее напоминает авантюрный роман, нежели классическую автобиографию.

Так кем же все-таки была Дина Верни? В юном возрасте она стала музой великого французского скульптора Аристида Майоля, а десятилетия спустя основала Музей Майоля в Париже и пожертвовала Франции восемнадцать его скульптур, которые сегодня выставлены в Саду Тюильри. Во время Второй мировой войны Верни была участницей Сопротивления, помогала беженцам из оккупированной Франции переправляться в Испанию. Дважды ее арестовывали – после второго ареста Верни провела шесть месяцев в тюрьме и была вызволена усилиями Майоля.

После войны она открыла галерею в Париже и начала показывать там современное искусство. В 1959 году Верни впервые посетила Советский Союз, где познакомилась с художниками-нонконформистами, такими как Илья Кабаков, Эрик Булатов и Владимир Янкилевский, которых она выставляла в Париже, – в то время их искусство было запрещено на родине. Будучи очень музыкальной, во время одного своего приезда в СССР Верни собрала песни бывших заключенных ГУЛАГа и в 1975 году выпустила во Франции альбом под названием Chants des prisonniers sibériens d’aujourd’hui. Сборник почти сразу же начал нелегально распространяться в СССР, и Верни запретили въезд в страну.

В России издано очень мало литературы о Дине Верни. Я рад, что теперь российский читатель получит возможность узнать о ней больше. Отдельно хочу поблагодарить за помощь в подготовке этого издания Оливье Лоркена, сына Дины Верни, а также ее внуков – Александра и Пьера Лоркенов.

Антон Белов,

директор Музея современного искусства «Гараж»

Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство

Книга «Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство» – сборник статей, посвященных осмыслению значения тактильных, слуховых, пространственных, обонятельных и вкусовых ощущений в музеях настоящего и будущего. Авторы статей подчеркивают искусственный характер разделения различных модальностей восприятия и демонстрируют многоуровневые мультисенсорные системы взаимодействия с реальностью.

Они предлагают по-настоящему междисциплинарный взгляд на посетительский опыт, анализируя, как личные и групповые идентичности влияют на наше культурное потребление, как посредством мультисенсорного взаимодействия с пространством и экспонатами музея формируются воспоминания и как эти воспоминания, в свою очередь, определяют наш последующий опыт. Книга также предлагает антропологический взгляд на историю развития мультисенсорного взаимодействия с ритуальными объектами и предметами искусства, особенно в культурах, где доминирующее положение среди способов восприятия занимает не зрение. Помимо культурологов, социологов, психологов и нейробиологов, среди авторов статей – педагоги, рассматривающие музеи как уникальные образовательные площадки, позволяющие совмещать различные стили обучения и проектной работы, а также дизайнеры и архитекторы, размышляющие о возможностях создания интуитивно понятной, доступной и мультисенсорной музейной среды. Особое внимание в книге уделяется вопросам доступности пространства и экспозиции музея для людей с разными формами инвалидности.

Лидия Мастеркова: право на эксперимент

Первая монография о творчестве Лидии Мастерковой (1927–2008), одной из немногих женщин-художниц неофициальной художественной среды конца 60-х – середины 70-х, написанная искусствоведом и ее племянницей Маргаритой Мастерковой-Тупицыной. Книга охватывает советский и заграничный периоды творчества Лидии, начиная с ее решения вступить на стезю «редкой и опасной профессии» альтернативного художника в 1943 году и заканчивая живописью и графическими сериями начала 2000-х. В этом издании впервые публикуются уникальные фотографии и письма Лидии Мастерковой к Маргарите Мастерковой-Тупицыной и Виктору Агамову-Тупицыну, написанные в период эмиграции и до распада Советского Союза.

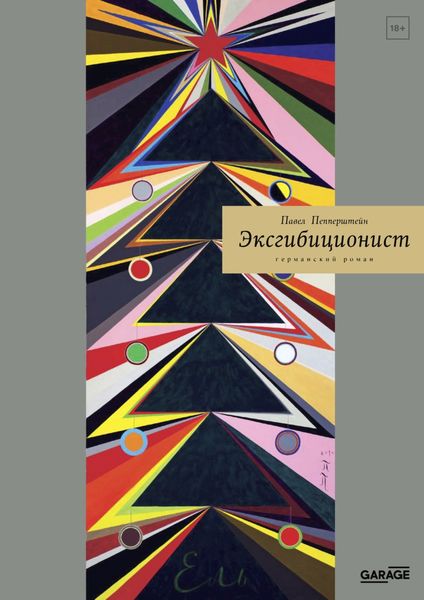

Эксгибиционист. Германский роман

Жанр: Русская литература

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

«Загадочное блаженство, чью природу мне не удалось постичь, было связано с неким местом, о котором я долго полагал, что оно существует лишь в моих сновидениях: обрыв за гороховым полем. На самом краю этого обрыва деревянный мухомор и железные качели, но, кроме мухомора и качелей, никаких намеков на детскую площадку, а если смотреть с обрыва вниз – там расстилалась местность, которая казалась мне потусторонним миром: невзрачная, заросшая какой-то дикой и буйной зеленью, а у самого подножия обрыва можно было различить остов старого автомобиля без колес и стекол, совершенно ржавый и насквозь проросший травой.

Часто я видел это место в своих младенческих снах. Часто это место просто являлось в моем сознании – без приглашения, скромно и дерзко обнажая свою непостижимую и ничем не заполненную тайну. И каждый раз. находя в себе этот обрыв за гороховым полем, я испытывал пронзительное и непонятное наслаждение, нечто совершенно экстремальное – подобное, наверное, испытывает обожатель парашютной эйфории, вываливаясь из своего самолета…»

Дизайн сегодня

Жанр: Хобби

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

В данной книге обобщен материал десяти лекций, прочитанных в рамках образовательной программы Музея современного искусства «Гараж»: осенью 2016 года – первые пять лекций, весной 2019-го – остальные. Весь цикл назывался «Дизайн сегодня» и был задуман как попытка, на ходу ориентируясь в бурных информационных потоках, осмыслить наиболее интересные факты и практики современного дизайна.

Контейнер «Россия»

Жанр: Зарубежная литература

Издательство: Музей современного искусства «Гараж»

Эта книга написана c любовью. С любовью к России, которая живет во мне благодаря сестре. Прочтите, дорогие читатели, на странице 155 историю «Я, уполномоченный моей сестры». Перед смертью она взяла с меня обещание, что я напишу о России. Я отнекивался, говорил, что практически ничего не знаю об этой стране. Она настаивала: доверься воображению, придумай что‐нибудь! Лучше всего пишется о том, чего не знаешь, о том, что вызывает любопытство. В итоге моя книга состоит из историй подлинных и выдуманных.

Работать с фактами и рассказывать истории – занятия разные. Гоголевский «Нос» возник отнюдь не в научной лаборатории. Поэтическое насыщено жизненным опытом, но оно всегда свободно и не подчиняется «силе факта». Воображение и наблюдение сосуществуют в гармонии.

Таков и этот контейнер. Корабль, груженный историями о России, «стране особенностей». Франц Кафка утверждал, что об этой огромной стране можно рассказать, только описывая ее метр за метром, в масштабе один к одному. Завоеватели, пытавшиеся продвинуться вглубь России, ориентируясь по картам масштаба 1: 300 000, понесли невосполнимые потери. Название последней главы – «Россия как воображаемый» следует понимать буквально. уводит нас в мир воображаемых чисел. Так их назвал Декарт. Они являются мощным инструментом познания. Их можно использовать не только для описания траекторий квантов, движения галактик, соотношений большого и малого, но, как мне кажется, и для описания особенностей России.

Надеюсь, книга будет вам интересна. Из множества книг, написанных мною, эта – самая любимая.

Александр Клуге

Очевидность фильма: Аббас Киаростами

Публикуя текст Жан-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами», Музей современного искусства «Гараж» запускает серию книг о кино, которая будет непосредственно связана с нашей кинопрограммой Garage Screen. Возникнув в 2012 году, она быстро развивалась, став полноценной и важной частью Музея. В 2017 году мы впервые построили напротив Музея одноименный летний кинотеатр, а с 2018-го проводим конкурс для молодых архитекторов из России и СНГ на разработку архитектурной концепции Garage Screen.

Пять лекций о кураторстве

Жанр: Хобби

Издательство: Музей современного искусства Гараж

Название этой книги – Пять лекций о кураторстве – следует понимать буквально. В марте – апреле 2012 года в московском Институте УНИК мной был прочитан курс Теория кураторства, который и лег в основу настоящей книги. Впрочем, можно уточнить: первая лекция этого курса, Кураторство как нематериальное производство, в основе своей сложилась несколько ранее. В декабре 2009 года она была прочитана в Центре современного искусства РГГУ в качестве введения в мой авторский курс Куратор и его контекст. Опыт авто-реконструкции. Именно тогда я сделал первую попытку дать общее теоретическое определение кураторской практики, которое через три года было представлено мною в УНИКе в более продуманной и уточненной версии. Что касается второй лекции униковского курса и, соответственно, второй главы настоящей книги – Система искусства, – то у нее еще более давняя история, настолько давняя, что точной даты и места прочтения первой лекции на эту тему восстановить уже не удастся. Предполагаю, что основания к обсуждению феномена художественной системы у меня появились в начале 1990-х годов, то есть к моменту, когда у меня накопился достаточный опыт наблюдения над интернациональной художественной инфраструктурой, чтобы позволить себе первые обобщения. В дальнейшем в течение почти двадцати лет мое понимание феномена системы искусства излагалось многократно на самых разных площадках, значительно модифицируясь, в зависимости от изменения как самой системы, так и моего к ней отношения и моего в ней места.

или Войдите