-

Жанры

- Автомобили

- Административное право

- Анекдоты

- Античная литература

- Архитектура

- Базы данных

- Банковское дело

- Бизнес

- Биографии

- Биология

- Боевики

- Бухучет и налоги

- Вестерны

- Внешнеэкономическая деятельность

- Военное дело

- Воспитание детей

- Газеты

- География

- Городские легенды

- Деловая литература

- Делопроизводство

- Детективы

- Детские книги

- Документальная литература

- Домашние животные

- Драматургия

- Древневосточная литература

- Древнерусская литература

- Журналы

- Зарубежная классика

- Зарубежная литература

- Здоровье

- Инвестиции

- Иностранные языки

- Интернет

- История

- Карьера

- Киберпанк

- Кино и театр

- Книги о войне

- Компьютеры

- Контркультура

- Криминология

- Критика

- Кулинария

- Культурология

- Литература 18 века

- Литература 19 века

- Литература 20 века

- Любовные романы

- Маркетинг и реклама

- Математика

- Мифы и легенды

- Музыка и балет

- Научная фантастика

- Научно-популярная литература

- Недвижимость

- Образование

- Отраслевые издания

- Очерки

- Педагогика

- Повести

- Политика

- Поэзия

- Приключения

- Природа и животные

- Программирование

- Проза

- Психология

- Публицистика

- Путеводители

- Путешествия

- Развлечения

- Разное

- Рассказы

- Религия

- Руководства

- Русская классика

- Русская литература

- Сад и огород

- Саморазвитие

- Сделай сам

- Семья

- Сказки

- Словари

- Советская литература

- Социология

- Спорт и фитнес

- Справочники

- Старинная литература

- Стихи

- Техническая литература

- Триллеры

- Туризм

- Уголовное право

- Ужасы

- Учебная литература

- Фантастика

- Физика

- Философия

- Фэнтези

- Химия

- Хобби

- Цитаты и афоризмы

- Эзотерика

- Экономика

- Энциклопедии

- Эротика

- Эссе

- Юмор

- Юриспруденция

- Языкознание

- Русская литература

- Триллеры

- Юмор

Скачать книги категории «История»

Белорусы в Пермском крае: очерки истории и этнографии

Жанр: История

В монографии на основе архивных, опубликованных в печати и полученных в результате полевых исследований этнографических источников рассматриваются особенности формирования и этнокультурные процессы у белорусов в Пермском крае на протяжении конца ХIХ – начала ХХI в. Впервые в коллективной монографии авторами рассмотрены основные этапы формирования и миграций белорусов в Прикамье, их численность и расселение, особенности функционирования языка и этнической культуры как в прошлом, так и настоящем.

Издание рассчитано на специалистов в области истории и этнографии, но будет интересно и широкому кругу неравнодушных к истории и этнографии читателей.

Люди и куклы. История пермской анимации

Жанр: История

Мультфильмы на базе творческо-производственного объединения «Пермьтелефильм» создавались на протяжении 32 лет, с 1965 по 1997 годы. За это время было выпущено 40 анимационных картин (рисованных, кукольных, пластилиновых), которые демонстрировались не только местным телевидением.

Реконструировать историю пермской телевизионной анимации позволили устные воспоминания бывших сотрудников мультцеха. Ценным источником для этой работы стали материалы из фондов ГАПК: каталоги и сценарии мультфильмов, документы по конкурсам и фестивалям, планы производства, личные дела сотрудников и протоколы редакционно-художественного совета.

Китайцы на Среднем Урале в конце XIX – начале XXI в.

Жанр: История

В монографии на основе не публиковавшихся ранее архивных материалов, материалов периодических изданий и этнографических источников рассматриваются особенности формирования, становления и развития китайской этнической группы на Среднем Урале в конце ХIХ – начала ХХI в. Впервые рассмотрены основные этапы формирования и миграций китайцев на Средний Урал, их численность и расселение, особенности сохранения национальной культуры и адаптации в местном сообществе.

Издание рассчитано на специалистов в области истории и этнографии, будет интересно и широкому кругу читателей, неравнодушных к истории и этнической культуре Китая.

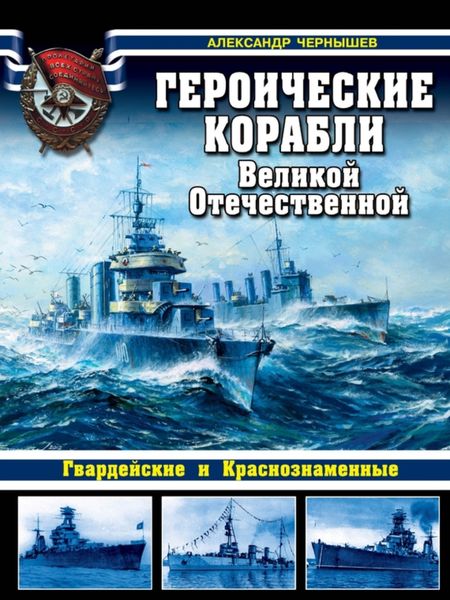

Героические корабли Великой Отечественной. Гвардейские и Краснознаменные

Серия: Война на море: Коллекция

Жанр: История

К 70-летию Великой Победы. Первая энциклопедия героических кораблей советского флота, ставших гордостью СССР. Всё о 47 надводных кораблях и 39 подлодках, удостоенных Гвардейского звания и награжденных орденом Красного Знамени.

Среди них были и могучие линкоры, и малые охотники, и грозные крейсера, и «работяги» – тральщики, и стремительные эсминцы, и минные заградители, и сторожевики, и канонерки, и речные мониторы, и подводные лодки всех типов. Они топили вражеские корабли и громили артиллерийским огнем сухопутные войска, высаживали десанты и с боем прорывали в осажденные базы, отражали налеты авиации и охотились за конвоями противника, обороняли Одессу и Севастополь, Керчь и Новороссийск, Ленинград и Сталинград, Моонзунд и Мурманск, освобождали Крым, Курилы и Южный Сахалин.

Супертанки Сталина ИС-7 и другие. Сверхтяжелые танки СССР

Серия: Война и мы: Танковая коллекция

Жанр: История

В 1945 году на Ленинградском Кировском заводе началось проектирование нового сверхтяжелого танка, получившего обозначение «Объект 260», а позже ИС-7. В конструкции этой боевой машины, воплотившей в себе весь опыт войны, было реализовано множество новаторских решений – самая мощная в мире 130-мм танковая пушка с механизированным заряжанием и силовыми электроприводами, 8 пулеметов, непробиваемый 150-мм «щучий нос» и 210-мм лоб огромной литой башни, превосходная эргономика, совершенная подвеска на пучковых торсионах, могучий 1050-сильный дизель с эжекционной системой охлаждения, гусеница с резинометаллическим шарниром и многое другое. На целое поколение опередив свое время, ИС-7 не имел себе равных ни по огневой мощи, ни по бронезащите, ни по маневренности и подвижности – 68-тонный колосс развивал скорость до 60 км в час!

Почему же этот супертанк, ставший венцом развития своего класса и уже готовый к запуску в серию, так и не был принят на вооружение? Когда в СССР начались работы по сверхтяжелым танкам, что поставило крест на судьбе КВ-3, как показали себя в боях под Ленинградом опытные КВ-220 и Т-150? И по чьей вине это перспективное направление было свернуто?

В новой книге ведущего историка бронетехники вы найдете исчерпывающую информацию не только о легендарном ИС-7, но и обо всей «линейке» «супертанков Сталина» – КВ-3, КВ-4, КВ-5, ИС-3, ИС-4, ИС-6, – а также об экспериментальных машинах, далеко опередивших свое время.

Наша авиация в Битве за Берлин. Победа «сталинских соколов»

Серия: Война и мы: Авиаколлекция

Жанр: История

«С именем Сталина – вперед на Берлин!» – этот приказ маршала Жукова был зачитан «сталинским соколам» в ночь на 16 апреля 1945 года. В пять утра в небе над Зееловскими высотами вспыхнули ослепительные красные факелы, видимые с расстояния до 90 км, – это были световые авиабомбы ЦОСАБ-100, подавшие сигнал к штурму Берлина. Час спустя армады краснозвездных бомбардировщиков и штурмовиков нанесли сокрушительный удар по немецким позициям… Так началась грандиозная Битва за Берлин, в которой участвовали более 8000 советских самолетов. По данным разведки, в Люфтваффе числились до 4000 машин, однако из-за нехватки топлива и пилотов далеко не все они смогли подняться в воздух, и главную угрозу для наших летчиков в ходе Берлинской стратегической наступательной операции представляла зенитная артиллерия противника. Но, несмотря на отчаянное сопротивление Люфтваффе, крайне неблагоприятные метеоусловия и густой дым от пожаров, снижавший видимость, «сталинские соколы» захватили полное господство в воздухе, сокрушая вражеские укрепления и расчищая путь войскам мощными 500- и 1000-килограммовыми бомбами…

Эта книга восстанавливает хронологию боевого применения советской авиации в Битве за Берлин. Это полная летопись последнего воздушного сражения Великой Отечественной, итогом которого стала безоговорочная капитуляция Рейха.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Военная история России. Учебное пособие по языку специальности

Серия: Читаем тексты по специальности

Жанр: История

Пособие адресовано иностранным курсантам военных вузов, овладевшим русским языком в объёме базового и первого сертификационного уровней (A2–B1), а также всем иностранным учащимся, которые интересуются военной историей России. Пособие предназначено для развития навыков чтения литературы по специальности, для развития и закрепления навыков употребления различных грамматических форм русского языка, а также для развития навыков говорения.

Austr i Görđum: Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках

Серия: Studia historica

Жанр: История

Книга Т. Н. Джаксон, основанная на памятниках древнескандинавской письменности, представляет собой по преимуществу топонимическое исследование. В ней воссоздана целостная система пространственного видения скандинавами «Восточной части мира», определено место Древней Руси на «ментальной карте» средневекового скандинава, собраны сведения о древнерусских городах и восточноевропейских реках.

Роман Вилимович в гостях у Петра Игнатьевича. Псковский архив английского купца 1680-х годов

Жанр: История

Памятник, который публикуется в настоящем издании, является в нескольких отношениях уникальным. Это – «русский архив» английского купца, который жил и вёл коммерческую деятельность в Пскове в 80-е гг. XVII в. Материалы этого «архива» составляют несколько частей: переписка англичанина и псковского посадского человека, копии литературных и религиозных произведений, а также подборка юридических и делопроизводственных документов.

Центральное место принадлежит переписке англичанина и псковича. Уникальность переписки состоит прежде всего в том, что она отражает тесные связи и опыт общения русского человека эпохи, предшествовавшей петровским реформам, и представителя западноевропейской культуры. Речь идёт, выражаясь на языке современной культурологии, о «встрече культур» или «кросс-культурных» контактах. Это крайне редкий случай, когда мы можем судить о неформальном общении «московита» и «немца» (как называли в древней Руси всех неправославных европейцев) в допетровское время. Участники этой «встречи культур» не принадлежали высшим слоям общества, общение между ними происходило вдали от правительственных сфер и «начальствующего ока». Любопытно и одновременно многозначительно и то, ради чего первоначально было начато это общение: дело в том, что русский «партнёр» обучал «иноземца» русскому языку и грамоте.

Римские Деяния на Руси. Вопросы текстологии и русификации. Исследование и издание текстов

Жанр: История

Монография посвящена текстологическому и историко-литературному исследованию сборника Римские Деяния, известного в Западной Европе с XIII в. и переведенного на Руси в последней трети XVII столетия. Сборник в разных редакциях включает около 40 повестей беллетристического характера и оказал большое влияние на русскую словесность в период перехода от древнерусской литературной традиции к литературе нового времени. В итоге текстологического исследования выявлен ряд неизвестных ранее редакций как комплекса в целом, так и отдельных повестей из его состава; все они впервые публикуются с привлечением всех доступных рукописных текстов.

Издание рассчитано на филологов, историков литературы, студентов и всех, интересующихся древнерусской литературой и международными сюжетами.

Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ мира

Жанр: История

Монография посвящена популярному, особенно в последние годы, но до сих пор такому малоизученному фрагменту фольклорной культуры восточных славян, как заговор. В книге восточнославянские лечебные заговоры рассматриваются в их сюжетном разнообразии, диалектном варьировании и культурных связях с инославянскими заговорами и рукописной традицией.

Первая часть работы посвящена сюжетике заговоров, в том числе заговорам от отдельных болезней (детская бессонница, кровотечение и раны, кожные и глазные болезни, вывих, лихорадка, зубная боль и нек. др.). Во второй части речь идет о том, какими видятся и как выстраиваются в магическом фольклоре важнейшие образы картины мира восточнославянских заговоров – пространство, время и человек.

Икона Иверской Богоматери (Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА)

Жанр: История

В 1648 г. монахи афонского Иверского монастыря по просьбе архимандрита Новоспасского монастыря и будущего патриарха Никона привезли в Москву копию своей святыни – иконы Богоматери Портаитиссы (Вратарницы). Изучение документов и грамот, относящихся к привозу образа Иверской иконы в русскую столицу, а также многих других греческих грамот и русских документов архива Посольского приказа из фондов Российского государственного архива древних актов позволило выяснить некоторые неизвестные стороны греческо-русских связей в эпоху, предшествующую церковным реформам патриарха Никона. Документы свидетельствуют о тесной зависимости приездов греческого духовенства от политических событий в Юго-Восточной Европе середины XVII в. В приложениях публикуются документы из фондов РГАДА, а также большое количество фотовоспроизведений документов. Книга предназначена для историков и всех интересующихся историей России XVII в.

Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации

Жанр: История

В Своде отражен национальный репертуар отечественной книги кирилловской печати XVIII в. Синодальных типографий Москвы (до 1721 г. – Печатный двор) и Санкт-Петербурга (1940 изданий). В аннотациях научных описаний, впервые в библиографической практике, помимо традиционных книговедческих элементов, приводятся новые дополнительные материалы, способствующие датировке русских изданий кирилловской печати XVIII в.: «клейма» тередорщиков (печатников) и исторические реалии (имена и титулы царствующих особ). Выявлены и описаны все книжные иллюстрации, указаны имена их создателей. В полном объеме публикуются стихотворения, сопровождающие различные тексты богослужебных книг и иллюстрации. Приводятся сведения о наличии экземпляров изданий в российских книгохранилищах.

Репертуар книжной продукции, представленный в основном корпусе Свода, дополняют три Приложения: I – Ведомости, II – Описания документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшаго Синода, III – Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской Империи. В двух последних публикуются 992 архивных документа, выбранных нами из многотомных дореволюционных изданий. Документы масштабно и всесторонне раскрывают издательскую деятельность Синодальных типографий Москвы и Санкт-Петербурга за период 1721–1801 гг.

Свод снабжен системой вспомогательных указателей, таблицами, списками, раскрывающими в разных аспектах его содержание и представляющими обширный материал для изучения истории издательского дела в России XVIII в.

Свод направлен на активизацию работы по раскрытию и учету богатейших книжных фондов Российской Федерации. Предназначается для книговедов, историков, филологов, искусствоведов, библиотечных и музейных работников.

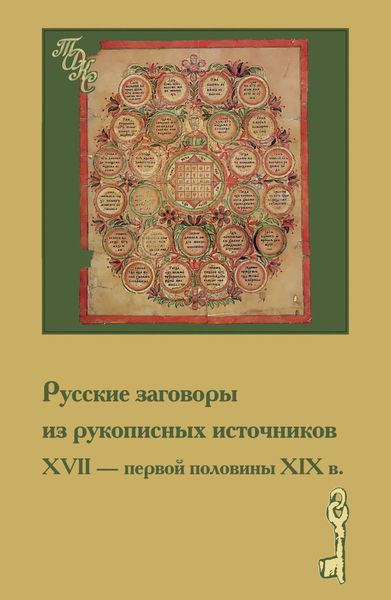

Русские заговоры из рукописных источников ХVII – первой половины ХIХ в.

Книга представляет собой наиболее полное на сегодняшний день собрание русских рукописных заговоров XVII – первой половины XIX в. и включает около 500 текстов из 36 рукописей, хранящихся в 8 архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Ярославля. Впервые публикуется в полном объеме выдающийся памятник словесности 2-й четверти XVII в. – Олонецкий сборник, в состав которого входят 130 текстов на русском языке и карельско-вепсском диалекте. Научный аппарат издания включает статьи, археографические описания рукописей, комментарии и указатели. Все тексты печатаются по рукописям в соответствии с современными эдиционными нормами.

Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование

Жанр: История

Монография посвящена анализу семантики и терминологии болгарского свадебного обряда. Основной задачей автора стало выявление культурных функций свадебной лексики, ее семантических связей с основными мотивами свадебного обряда, изучение механизмов формирования символических значений терминов. В книге публикуются этнолингвистические карты, иллюстрирующие ареальное распространение различных свадебных ритуалов, персонажей и предметов.

Книга адресована ученым разного профиля – лингвистам, специалистам по славянской диалектологии и лингвогеографии, этнологам, фольклористам, культурологам, а также всем тем, кто интересуется проблемами традиционной духовной культуры славян.

Переславское Залесье. Фольклорно-этнографическое собрание С. Е. Елховского. Выпуск 1

В книге публикуется неизвестный памятник фольклорно-этнографического краеведения 1920-х годов – хранящееся в Переславском музее-заповеднике рукописное собрание С.Е. Елховского, являющееся одним из звеньев неведомого ранее пласта отечественной культуры, сформированного отечественным краеведением времен его «золотого века».

Книгу предваряет очерк о жизни и деятельности С.Е. Елховского, публикованы также его статьи, заметки и программы по собиранию фольклора. Основу издания составляют записи народных обрядов (прежде всего масленицы и свадебного обряда), сотни различных песен, тысячи частушек, десятки сказок, легенд и былей, пословицы, поговорки, детский фольклор. Уникальной особенность публикуемого собрания является и то, что собиратель тексты многих песен сопроводил фиксацией их мелодий, нотные записи которых также публикуются. Вошедшие к книгу материалы дают всестороннее представление о сельском и городском вариантах народной культуры одного из интересных локальных сообществ Центральной России в переломный для ее развития период.

Издание адресовано этнологам, фольклористам, историкам, культурологам, музыковедам и всем интересующимся русской народной культурой.

Переславское Залесье. Фольклорно-этнографическое собрание С. Е. Елховского. Выпуск 2

Настоящая книга завершает публикацию неизвестного памятника фольклорно-этнографического краеведения 1920-х годов – рукописного собрания С. Е. Елховского, хранящегося в Переславском музее-заповеднике. Книга открывается статьей, в которой делается попытка рассмотреть издаваемый памятник в контексте российской истории и науки XX столетия. Основу сборника составляют полевые фольклорно-этнографические записи, сделанные Сергеем Евгеньевичем и его корреспондентами в Переславском уезде, а также в Иваново-Вознесенске и в селах Макарьевского уезда тогдашней Ивановской губернии.

Уникальной особенностью публикуемого собрания, в том числе и данного выпуска, является обнародование нотных записей к множеству песен и частушек, выполненная переславским краеведом на высоком профессиональном уровне. Вошедшие в издание материалы дают всестороннее представление, прежде всего, о сельской и отчасти городской русской народной культуре в переломный период развития нашего общества на примере переславского и двух других локальных сообществ Центральной России.

Издание адресовано этнологам, фольклористам, историкам, культурологам, музыковедам и всем интересующимся русской народной культурой.

Римские географические источники. Помпоний Мела и Плиний Старший

Серия: Древнейшие источники по истории Восточной Европы

Жанр: История

Очередной выпуск свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы» посвящен историко-географическим сведениям, содержащимся в «Хорографии» Помпония Мелы – древнейшем из сохранившихся целиком географических сочинений римских авторов (середина I в. н. э.) – и в «Естественной истории» римского энциклопедиста Плиния Старшего (вторая половина I в. н. э.). Эти памятники дают достаточно полное представление о тех знаниях о Восточной Европе, которыми располагали римляне и которые в последующие века, вплоть до эпохи Возрождения, служили основой сведений об этом регионе. Произведения Мелы и Плиния во многом сходны, при этом значительная часть их информации восходит к очень древним источникам, что помогает реконструировать древнейшие этапы античных представлений о северной окраине ойкумены.

Книга содержит латинские тексты, их русский перевод, а также подробный историко-филологический комментарий к свидетельствам Мелы и Плиния об истории Восточной Европы.

От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софиянина

Серия: История и культура славян IX–XVII веков

Жанр: История

Книга посвящена истории средневековой культуры славянских стран, связанных общностью книжно-письменной традиции, восходящей к эпохе Кирилла и Мефодия. В работах, входящих в сборник, на большом фактическом материале рассматривается судьба кирилло-мефодиевского наследия в отдельных странах и регионах славянского мира с X по середину XVII в. Большое внимание уделено межславянским средневековым культурным связям; наряду с этим много места занимают и сюжеты, связанные с книжной «повседневностью» – реконструкцией разрозненных кодексов, работой книгописцев и скрипториев. Исследования сопровождаются публикацией ряда уникальных и редких литературных текстов IX–XVI вв. В целом издание составляет своеобразный диптих с вышедшей недавно (М., 2010) книгой того же автора «Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и древней Руси».

Издание представляет интерес для широкого круга историков, лингвистов, литературоведов и богословов.

Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика

Жанр: История

Монография представляет собой систематизированный свод фактов, относящихся к славянской свадебной традиции; посвящена месту бракосочетания в общем жизненном цикле и символике брака, воплощенной в целом комплексе форм и жанров традиционной народной культуры, и прежде всего – в свадебном обряде, его терминологии и структуре (персонажном, предметном, акциональном и вербальном семиотических кодах). Раскрываются основные понятия, связанные с браком, способы передачи символического содержания свадьбы средствами тематических кодов (военного, растительного, ландшафтного, временнóго, вкусового, различных ремесленных и др.).

Систематизированы типы значений мотива брака, широко представленного в народном календаре, народной демонологии и зоологии, медицине, магии, гаданиях, играх, приметах и фольклоре. Обобщены данные по ареалогии и типологии славянской свадьбы и намечены перспективы реконструкции праславянского свадебного обряда.

Этнолингвистический анализ материала подчинен задачам семантической реконструкции свадебно-брачной символики в целом, выявлению внутреннего устройства системы традиционных представлений, относящихся к жизненному циклу, и прояснению некоторых общих механизмов организации языка культуры.

Венгерские эмиграционные волны и эмигранты. Середина XIX – конец 50-х годов XX века

Жанр: История

В монографии рассматриваются массовые эмиграционные процессы, имевшие место в Венгрии на разных этапах истории начиная с 1849 г. по 1957 г. включительно. В ней впервые в отечественной и зарубежной историографии научному анализу подвергается большой комплекс материалов по экономической (трудовой) и политической эмиграции, позволяющий получить цельное представление об этих сложных процессах. Прослеживаются три крупные эмиграционные волны, исходившие из страны, раскрыты причины и обстоятельства их возникновения, прохождения крупных эмигрантских потоков в восточном и западном направлении, показана география размещения трудовых и политических эмигрантов в разных странах мира, включая Россию (СССР), США и Канаду, ряд государств Европы и Южной Америки, а также Австралию.

В работе особое внимание уделено характеристике политических эмиграций, возникших вследствие исторических катаклизмов (мировых войн и революций). Анализ этих сюжетов охватывает эмиграцию участников венгерской национально-освободительной борьбы 1848–1849 гг., политических революций 1918–1919 гг., беженцев-эмигрантов Второй мировой войны и революции 1956 года. Авторы характеризуют основные и наиболее существенные отряды и группы политэмиграции разной идейно-политической ориентации, представляют их основные организации и центры (Москва, Вена, Берлин, Прага, Париж, Нью-Йорк), а также биографии или политические портреты наиболее видных представителей и руководящих деятелей.

История славяноведения в России в конце XIX – первой трети ХХ в.

Жанр: История

В монографии освящается история славяноведения в России с конца XIX в. до 1935 г. Тематическое продолжение предшествовавшей монографии, посвященной развитию славяноведения в XIX в., вышедшей в 2005 г. В настоящей книге характеризуется развитие славяноведения в российских университетах, а также других учреждениях – Отделении русского языка и словесности РАН, Российского археологического института в Константинополе и других организациях. Дается характеристика творчества отдельных ученых. Основное внимание уделяется изучению истории славян, но также характеризуется развитие и изучение литературы. Вопросы развития языкознания не освящаются в виду того, что это специальная область науки о славянах.

Автор и общество в позднесредневековой Франции. «Книга поучений дочерям» Жоффруа де Ла Тура Ландри

Серия: Казус: Индивидуальное и уникальное в истории

Жанр: История

Монография посвящена проблемам интеллектуальной истории, рассматриваемым на примере Франции XIV–XV вв. Она позволит заглянуть в мир позднесредневековых сочинителей и читателей, старинных библиотек и их владельцев – представителей знати этой эпохи. На основе малоизвестной отечественной публике «Книги поучений дочерям» Жоффруа де Ла Тура Ландри (1372), а также ряда других нарративных сочинений, рассматриваются особенности интеллектуальной жизни позднего Средневековья: процесс рождения книги – от замысла автора до воплощения его в жизнь, путь книги к читателю – от первых рукописей до последующих публикаций, взаимоотношения писателя и читателей посредством книги.

«Книга поучений дочерям» неоднократно издавалась, переводилась на иностранные языки, ее читали и цитировали другие авторы. Ее сюжетами вдохновлялись Джеффри Чосер, Маргарита Наваррская и даже Уильям Шекспир. Она сама и рассказ о ее судьбе привлекут внимание широкого круга читателей, интересующихся средневековой историей.

Ильменское Поозерье и смежные территории в конце XV – XVII вв.

В сборнике публикуются все сохранившиеся писцовые описания и переписные книги, относящиеся к территории Ильменского Поозерья и его окрестностей конца XV – XVII вв. Всего в настоящее время известно 19 описаний данной территории в составе писцовых, дозорных, обыскных, межевых, приправочных, платежных и переписных книг. Большинство документов издается впервые. В совокупности они позволяют проследить как развитие данной территории на протяжении двух столетий, так и развитие земельного кадастра, землеустройства и налогообложения на примере конкретного микрорегиона Новгородской земли.

Книга предназначена для исследователей, занимающихся проблемами истории России конца XV—XVII вв.

или Войдите