-

Жанры

- Автомобили

- Административное право

- Анекдоты

- Античная литература

- Архитектура

- Базы данных

- Банковское дело

- Бизнес

- Биографии

- Биология

- Боевики

- Бухучет и налоги

- Вестерны

- Внешнеэкономическая деятельность

- Военное дело

- Воспитание детей

- Газеты

- География

- Городские легенды

- Деловая литература

- Делопроизводство

- Детективы

- Детские книги

- Документальная литература

- Домашние животные

- Драматургия

- Древневосточная литература

- Древнерусская литература

- Журналы

- Зарубежная классика

- Зарубежная литература

- Здоровье

- Инвестиции

- Иностранные языки

- Интернет

- История

- Карьера

- Киберпанк

- Кино и театр

- Книги о войне

- Компьютеры

- Контркультура

- Криминология

- Критика

- Кулинария

- Культурология

- Литература 18 века

- Литература 19 века

- Литература 20 века

- Любовные романы

- Маркетинг и реклама

- Математика

- Мифы и легенды

- Музыка и балет

- Научная фантастика

- Научно-популярная литература

- Недвижимость

- Образование

- Отраслевые издания

- Очерки

- Педагогика

- Повести

- Политика

- Поэзия

- Приключения

- Природа и животные

- Программирование

- Проза

- Психология

- Публицистика

- Путеводители

- Путешествия

- Развлечения

- Разное

- Рассказы

- Религия

- Руководства

- Русская классика

- Русская литература

- Сад и огород

- Саморазвитие

- Сделай сам

- Семья

- Сказки

- Словари

- Советская литература

- Социология

- Спорт и фитнес

- Справочники

- Старинная литература

- Стихи

- Техническая литература

- Триллеры

- Туризм

- Уголовное право

- Ужасы

- Учебная литература

- Фантастика

- Физика

- Философия

- Фэнтези

- Химия

- Хобби

- Цитаты и афоризмы

- Эзотерика

- Экономика

- Энциклопедии

- Эротика

- Эссе

- Юмор

- Юриспруденция

- Языкознание

- Русская литература

- Триллеры

- Юмор

Скачать книги автора «Борис Андреевич Успенский»

Крестное знамение и сакральное пространство: Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо

Жанр: Религия

Издательство: Языки славянской культуры

Книга посвящена истории крестного знамения и призвана ответить на вопрос, сформулированный в заглавии: почему одни христиане (православные и несториане) крестятся справа налево, а другие (католики и монофизиты) – слева направо. Показывается древность обеих традиций и анализируются стоящие за ними религиозные представления. Особый экскурс посвящен истории перстосложения в крестном знамении – вопрос, особенно актуальный для истории русской церкви.

Историко-филологические очерки

Жанр: История

Книга представляет собой сборник статей, посвященных истории русской культуры. Одни очерки посвящены русской литературе, другие – русской истории, но все они так или иначе находятся на стыке истории и филологии. Почти все статьи сборника были предварительно опубликованы в зарубежных изданиях; в России они не публиковались. Некоторые статьи выходят в существенно переработанном виде.

Крест и круг

Жанр: Культурология

Книга посвящена реконструкции религиозных представлений, которые отразились в обрядовом поведении и некоторых других аспектах христианской символики. Она объединяет три очерка, определенным образом связанных по своему содержанию. Первый из них посвящен истории крестного знамения и призван ответить на вопрос: почему одни христиане (например, православные) крестятся справа налево, тогда как другие (например, католики) – слева направо? Как возникло это различие и что за ним стоит? Второй очерк посвящен истории движения по кругу в церковных обрядах. Вопрос о том, как нужно двигаться при обхождении купели, аналоя или самого храма – пóсолонь (по часовой стрелке) или же против солнца (против часовой стрелки), – оказался одним из принципиальных вопросов в полемике старообрядцев и новообрядцев (последователей реформ патриарха Никона). Чем вызвана эта полемика и какое значение придают движению в том или ином направлении спорящие стороны? Наконец, третий очерк посвящен сочетанию креста и полумесяца, столь обычному на куполах русских церквей. Насколько древней является эта конфигурация и каково ее исходное значение?

Если первый очерк основывается на сопоставлении православной и католической традиции, второй – на сопоставлении старого и нового обряда в русской церкви, то третий очерк рассматривает соотношение христианских и языческих представлений.

Книга предназначена для тех, кто интересуется историей церкви и, в частности, историей формальных (обрядовых) различий в разных церковных традициях.

Избранные труды. Том III. Общее и славянское языкознание

Серия: Язык. Семиотика. Культура

Жанр: Языкознание

Третий том открывается циклом статей по типологии языков. Наряду с общими статьями: «Проблема лингвистической типологии в аспекте различения „говорящего“ и „слушающего“», «Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии» и др., представлены работы, посвященные конкретным языкам, в частности, некоторым африканским (язык хауса) и палеоазиатским (кетским) языкам. В большей части работ этого тома рассматриваются славянские языки, прежде всего, церковнославянский и тесно с ним связанный русский литературный язык. Отдельная статья («История русского литературного языка как межславянская дисциплина») посвящена типологической специфике русского литературного языка. В ряде работ реконструируется русское книжное произношение, использовавшееся при чтении церковнославянских книг. Важнейшим источником для реконструкции этого произношения была обнаруженная автором традиция чтения церковных книг, сохранившаяся в некоторых замкнутых старообрядческих общинах. В некоторых работах, посвященных истории русского литературного языка, решаются общие лингвистические проблемы. Так, в работе «"Давно прошедшее" и „второй родительный“ в русском языке» устанавливаются некоторые грамматические категории, общие для имени и глагола. Специальный цикл статей посвящен ранним (доломоносовским) грамматикам русского языка.

Семиотика искусства

Серия: Язык. Семиотика. Культура

Жанр: Культурология

В книге профессора Бориса Андреевича Успенского рассматривается один из возможных подходов к вычленению структуры произведения искусства, а именно подход, связанный с определением точек зрения, с которых ведется повествование в художественном произведении (или строится изображение в произведении изобразительного искусства), и исследующий взаимодействие этих точек зрения в различных аспектах.

Борис и Глеб. Восприятие истории в Древней Руси

Серия: Язык. Семиотика. Культура

Жанр: История

Настоящая работа продолжает цикл исследований, посвященных восприятию истории в Древней Руси («Historia sub specie semioticae», «Восприятие истории в Древней Руси и доктрина „Москва – Третий Рим“», «Царь и патриарх: Харизма власти в России» и др.).

Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов

Серия: Язык. Семиотика. Культура

Жанр: История

Настоящая работа продолжает цикл исследований, посвященных различным аспектам истории царской власти («Царь и Бог», «Царь и самозванец», «Царь и патриарх»).

Часть и целое в русской грамматике

Серия: Studia philologica

Жанр: Языкознание

Задача книги – показать наличие в русском языке на глубинном уровне общей грамматической категории, объединяющей имя и глагол. Семантика этой категории определяется отношениями части и целого, и ее можно назвать категорией партитивности. Она латентно присутствует в языке и может актуализоваться в разных фрагментах его структуры. Особое внимание уделяется так называемым «вторым» падежам русского языка – второму родительному и второму предложному.

Избранные труды. Том II. Язык и культура

Серия: Язык. Семиотика. Культура

Жанр: Культурология

В том 2 «Язык и культура» вошли (в переработанном и дополнен¬ном виде) публиковавшиеся ранее работы: «Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры („Происшествие в царстве теней, или судьбина Российского языка“ – неизвестное сочинение Семена Боброва)» (Совм. с Ю. М. Лотманом), «Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка», «Языковая ситуация и языковое сознание в Мос-ковской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка» и др., а также новые статьи: «Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении)», «“Заветные сказки” А. Н. Афанасьева».

Книга адресована филологам, литературоведам, историкам и просто любознательным читателям, интересующимся историей русского языка и культуры.

Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры

Жанр: Культурология

В книге собраны многолетние исследования автора, посвященные истории русского языка и русской культуры XVIII – начала XIX века. В центре внимания находится фигура В. К. Тредиаковского. В ряде работ рассматриваются отношения между Тредиаковским и его современниками (такими, как Феофан Прокопович, Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Адодуров) и отражение его творчества в позднейших спорах Карамзина и Шишкова и их последователей. Таким образом, книга посвящена не одному Тредиаковскому, но именно Тредиаковский является ее основным героем. Собранные в книге работы (монографии и статьи) печатаются в исправленном и в ряде случаев дополненном виде.

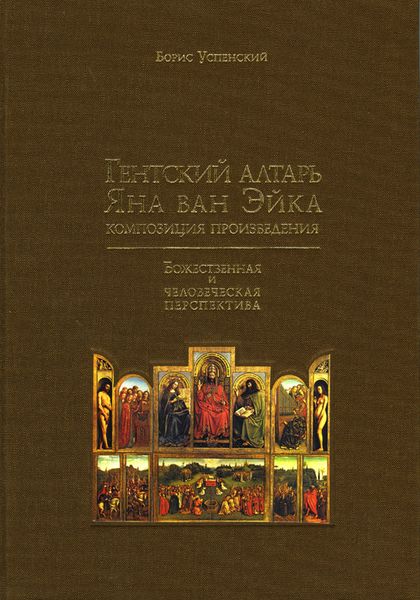

Гентский алтарь Яна ван Эйка. Композиция произведения. Божественная и человеческая перспектива

Жанр: Культурология

Ключевая проблема Гентского алтаря – проблема организации пространства. Здесь изображено как пространство нашего мира, так и пространство мира сакрального. Одно пространство соотносится с тем пространством, в котором находится зритель картины (т. е. внешний по отношению к изображению наблюдатель): оно принадлежит нашему миру. Ему противопоставлено другое пространство, принадлежащее миру иному, потустороннему: оно соотносится с позицией внутреннего наблюдателя, который предполагается в самом изображении. Таким образом, мир горний и мир дольний показаны здесь вместе, они объединены в одном изображении. Соответствующее противопоставление может быть прослежено как в открытом, так и в закрытом алтаре, однако при этом оно по-разному проявляется. Так, в открытом алтаре оно выражается перспективно (с помощью использования той или иной зрительной позиции), в закрытом алтаре – стилистически (с помощью специальных изобразительных средств, прежде всего цветовой палитры). Анализ Гентского алтаря позволяет продемонстрировать сложное богословское содержание этого произведения. Это своего рода богословский трактат, прочтение которого предполагает выявление специального «языка».

или Войдите