-

Жанры

- Автомобили

- Административное право

- Анекдоты

- Античная литература

- Архитектура

- Базы данных

- Банковское дело

- Бизнес

- Биографии

- Биология

- Боевики

- Бухучет и налоги

- Вестерны

- Внешнеэкономическая деятельность

- Военное дело

- Воспитание детей

- Газеты

- География

- Городские легенды

- Деловая литература

- Делопроизводство

- Детективы

- Детские книги

- Документальная литература

- Домашние животные

- Драматургия

- Древневосточная литература

- Древнерусская литература

- Журналы

- Зарубежная классика

- Зарубежная литература

- Здоровье

- Инвестиции

- Иностранные языки

- Интернет

- История

- Карьера

- Киберпанк

- Кино и театр

- Книги о войне

- Компьютеры

- Контркультура

- Криминология

- Критика

- Кулинария

- Культурология

- Литература 18 века

- Литература 19 века

- Литература 20 века

- Любовные романы

- Маркетинг и реклама

- Математика

- Мифы и легенды

- Музыка и балет

- Научная фантастика

- Научно-популярная литература

- Недвижимость

- Образование

- Отраслевые издания

- Очерки

- Педагогика

- Повести

- Политика

- Поэзия

- Приключения

- Природа и животные

- Программирование

- Проза

- Психология

- Публицистика

- Путеводители

- Путешествия

- Развлечения

- Разное

- Рассказы

- Религия

- Руководства

- Русская классика

- Русская литература

- Сад и огород

- Саморазвитие

- Сделай сам

- Семья

- Сказки

- Словари

- Советская литература

- Социология

- Спорт и фитнес

- Справочники

- Старинная литература

- Стихи

- Техническая литература

- Триллеры

- Туризм

- Уголовное право

- Ужасы

- Учебная литература

- Фантастика

- Физика

- Философия

- Фэнтези

- Химия

- Хобби

- Цитаты и афоризмы

- Эзотерика

- Экономика

- Энциклопедии

- Эротика

- Эссе

- Юмор

- Юриспруденция

- Языкознание

- Русская литература

- Триллеры

- Юмор

Скачать книги категории «Литература 19 века»

Собственная господская контора

Жанр: Литература 19 века

Датируется 1852–1853 гг. – временем написания романа «Два поколения». О том, что «Собственная господская контора» является отрывком из этого не дошедшего до нас произведения, свидетельствует не только подзаголовок («Отрывок из неизданного романа»), но и письмо Тургенева к П. П. Васильеву, в котором писатель сообщал: «…сколько я помню, был действительно помещен отрывок из сожженного мною романа под названием „Собственная господская контора“ в журнале …, издававшемся год или два в Москве под заглавием, если не ошибаюсь – „Московского вестника“». Обескураженный отрицательными отзывами о его романе «Два поколения» … своих друзей и знакомых, Тургенев не собирался печатать даже отрывков из этого произведения. По-видимому, он просто уступил настоятельным просьбам редактора «Московского вестника» – H. H. Воронцова-Вельяминова, а также ближайших сотрудников – Н. А. Основского и И. В. Павлова, просивших Тургенева поддержать новое издание.

Переписка

Жанр: Литература 19 века

Идейно-философские поиски Тургенева, во многом определявшиеся близким общением с Белинским, выразились в «Переписке» в стремлении автора вскрыть причины, порождавшее «лишних людей», и в страстном призыве жить действительной реальной жизнью, а не отвлеченными идеалами, выработанными в искусственной изолированности от повседневного человеческого бытия. К острой постановке этой проблемы Тургенева побуждали недавнее увлечение немецкой идеалистической философией и как отзвук этого увлечения – «философический роман» с Татьяной Бакуниной, а также несомненное воздействие Белинского, который в 1840-х годах объявил в своих статьях непримиримую войну «идеалистическому романтизму» во всех его проявлениях

Фауст

Жанр: Литература 19 века

«Фауст» писался Тургеневым в обстановке намечавшегося политического кризиса, после окончания Крымской войны и смерти Николая I. Невеселые впечатления от современной писателю русской действительности дополнялись его личными переживаниями. Внутренние истоки повести, обусловившие ее грустную лирическую тональность, раскрываются Тургеневым в письме к M. H. Толстой: «Видите ли, – писал Тургенев, – мне было горько стараться, не изведав полного счастья – и не свив себе покойного гнезда. Душа во мне была еще молода и рвалась и тосковала; а ум, охлажденный опытом, изредка поддаваясь ее порывам, вымещал на ней свою слабость горечью и иронией … Когда Вы меня знали, я еще мечтал о счастье, не хотел расстаться с надеждой; теперь я окончательно махнул на всё это рукой … „Фауст“ был написан на переломе, на повороте жизни – вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости…»

Реформатор и русский немец

Жанр: Литература 19 века

«Я сидел в так называемой чистой комнате постоялого двора на большой Курской дороге и расспрашивал хозяина, толстого человека с волнистыми седыми волосами, глазами навыкате и отвислым животом, о числе охотников, посетивших в последнее время Телегинское болото, – как вдруг дверь растворилась и вошел в комнату проезжий, стройный и высокий господин в щегольском дорожном платье. Он снял шапку…»

Русский немец

Жанр: Литература 19 века

«Однажды я вслед за моей собакой вышел в гречишный клин, нисколько мне не принадлежащий. В любезном нашем отечестве всякий волен стрелять где хочет, на своей земле и на соседской. Кроме немногих старых и сварливых баб да усовершенствованных помещиков на английский лад, никто и не думает запрещать чужим охотиться в своих владеньях…»

Маленький дикарь

Жанр: Литература 19 века

«Я собираюсь написать весьма необыкновенную историю, с чем вполне согласится читатель, когда прочтет эту книгу. Существует целый ряд рассказов про взрослых людей, заброшенных на пустынные острова, и все они читаются с большим интересом. Но, мне кажется, я представляю собою первый пример мальчика, покинутого на необитаемом острове. Тем не менее все это действительно случилось со мной, – и я буду рассказывать не что иное, как собственную свою историю. Первые смутные воспоминания моего детства переносят меня на этот остров и вызывают в памяти моей образ человека, с которым я часто гулял по берегу моря. Во многих местах приходилось карабкаться с большим трудом по утесам, и спутник мой должен был перетаскивать меня на опасных местах. Он был очень груб и неласков со мною, что может показаться несколько странным, так как я был единственным его товарищем на этом острове. Но он вообще был мрачен, угрюм и груб по характеру. Ему зачастую приходилось просиживать целыми часами молча, прикорнув где-нибудь в углу нашей хижины. Иногда он целыми днями глядел на море, словно ожидая чего-то, – чего именно, я тогда не знал. Когда я спрашивал его об этом, он не отвечал и, если находился поблизости от меня, я обыкновенно получал подзатыльник…»

Провидение и гитара

Серия: Новые тысячи и одна ночь

Жанр: Литература 19 века

«Месье Леон Бертелини всегда заботился о своей внешности и старательно согласовывал с ней осанку, манеры, речь, да и душевное его настроение чаще всего гармонировало с костюмами, которые он надевал в тот или иной час дня. Даже в домашней обстановке он являл собой подобие то испанского идальго, то театрального бандита, и часто от него положительно веяло Рембрандтом.

Между тем он был человеком маленького роста, с несомненной склонностью к полноте и добродушнейшим лицом, почти всегда отражавшим великолепное расположение духа. Выделялись лишь его чрезвычайно выразительные темные глаза, в которых светились веселый характер, неугомонный дух и вообще вся его подвижная натура…»

История лейтенанта Ергунова

Жанр: Литература 19 века

Не все читатели и критики произведений Тургенева признавали даже чисто литературные достоинства рассказа «История лейтенанта Ергунова». Критик П. М. Ковалевский заявлял, что рассказ написан Тургеневым «впопыхах и фельетонно». Это мнение, сообщенное Тургеневу Полонским, поразило писателя своей несправедливостью. В письмах к М. В. Авдееву от 18 (30) апреля 1868 г. и 13 (25) января 1870 г. он защищал свое произведение от этих нападок и раскрывал те психологические задачи, которые ставил перед собой, создавая его. Особенное српротивление вызывали у него попытки мистического истолкования рассказа. «…что собственно мистического в „Ергунове“, я понять не могу – ибо хотел только представить незаметность перехода из действительности в сон, что всякий на себе испытал; но могу Вас уверить, что меня исключительно интересует одно: физиономия жизни и правдивая ее передача; а к мистицизму во всех его формах я совершенно равнодушен…»

Странная история

Жанр: Литература 19 века

Реакционные круги русского общества, крайне озлобленные появлением романа «Дым», восприняли «Странную историю» как продолжение начатого, по их мнению, писателем в романе холодного обличения своей родины. П. Мериме сообщал Тургеневу 13 (25) марта 1870 г. о беседах с русскими обитателями Ниццы по поводу «Странной истории»: «Как кажется, Ваш последний рассказ привел их в ярость. Они говорят, что Вы ожесточенный враг России и что хотите видеть одни только ее теневые стороны. Я спросил у одной дамы, которая казалась очень возмущенной, в чем теневая сторона в Вашем рассказе. Ответ: – Всюду. – Имеются ли юродивые в России? – Конечно. – А крайне набожные и восторженные девицы? – Безусловно. – На что же вы тогда жалуетесь? – Не нужно говорить об этом иностранцам. – Я передаю вам этот отзыв так, как я его слышал. Лакейский патриотизм повсюду один и тот же: я не знаю ничего более глупого»

Капля жизни

Жанр: Литература 19 века

Перу И. С. Тургенева принадлежит ряд фантастических и мистических произведений, таких, как «Призраки», «Клара Милич» и др. Специально сказками Тургенев не занимался, хотя обращения к этому жанру были (например, сказка для детей «Самознайка»). Тургенев ценил сказку как жанр преимущественно детской литературы, считая «едва ли полезным до поры до времени изгонять все волшебное и чудесное, оставлять молодое воображение без пищи».

Старые портреты

Из советских исследователей значительное внимание уделил «Старым портретам» Л. П. Гроссман в статье «Портрет Манон Леско». Подчеркнув, что «Старые портреты» в целом – «шедевр», Л. П. Гроссман писал, что здесь «непревзойденный изобразитель смерти Тургенев дает, быть может, свою лучшую в этом роде страницу, описывая кончину старенького Телегина … Даже в щемящей сцене умирания … продолжает переливаться всеми лучами и красками праздничный мир наивных старомодных любезников. Словно сама пляска смерти, приближаясь к ним, покорно приняла легкий ритм менуэта»…

Отчаянный

С художественной стороны рассказ в большинстве отзывов был оценен положительно. Так, например, Арс. И. Введенский писал, что «Отчаянный» «производит впечатление в высшей степени целостное и живое». Анонимный рецензент «Голоса» в «Литературной летописи» отмечал, что «портрет» Миши Полтева «принадлежит к числу наиболее удачных из тех, какие выходили из-под пера Тургенева. Он совсем живой; забыть его, раз на него взглянув, невозможно. Вообще вся серия рассказов, названная автором „Из воспоминаний своих и чужих“, из которой в прошлом году появился уже рассказ „Старички“ (То есть «Старые портреты»), обещает быть собранием законченных очерков»…

Пэгаз

Серия: Литературные и житейские воспоминания

Жанр: Литература 19 века

«…У меня, как у всякого «завзятого» охотника, перебывало много собак, дурных, хороших и отличных – попалась даже одна, положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого этажа бумажной фабрики; но лучший без всякого сомнения пес, которым я когда-либо обладал, был длинношерстый, черный с желтыми подпалинами кобель, по кличке «Пэгаз», купленный мной в окрестностях Карлсруэ у охотника-сторожа за сто двадцать гульденов – около восьмидесяти рублей серебром. Мне несколько раз – впоследствии времени – предлагали за нее тысячу франков…»

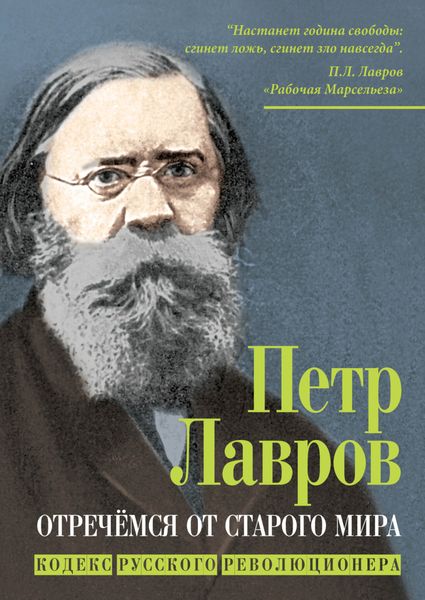

Отречёмся от старого мира. Кодекс русского революционера

Серия: Кто мы? 19 век

Жанр: Литература 19 века

«Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!» – слова этой песни, написанной Петром Лавровым на музыку «Марсельезы», были широко известны в дореволюционной России.

П.Л. Лавров (1823-1900) – русский социолог, философ, историк, публицист и революционер. Призывая к борьбе против старого мира, «погрязшего во лжи и несправедливости», Лавров полагал, что нравственная личность неизбежно вступает в конфликт с несправедливым обществом. Он призывал к установлению строя, основанного на добровольном союзе свободных людей, и показывал пути достижения этой цели.

В данной книге «кодекс революционера» П.Л. Лаврова дополнен для сравнения подобными же кодексами двух других видных представителей революционного движения в России: М.А. Бакунина и С.Г. Нечаева.

Стихотворения

Жанр: Литература 19 века

«Давно, в дни юности далекой,

Соблазнов жизни и забот,

Ты предпочел стезе широкой

Ярмо страданья за народ…»

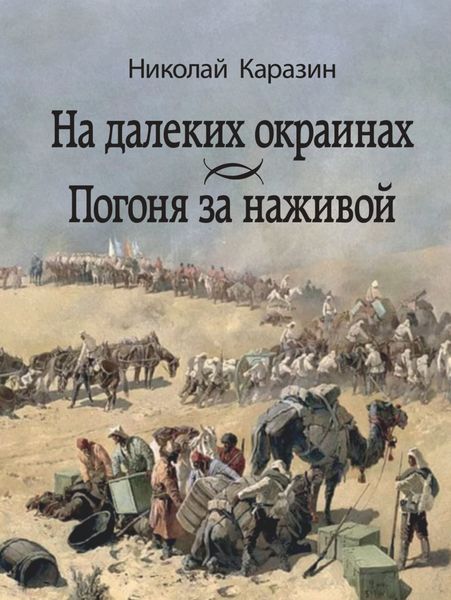

На далеких окраинах. Погоня за наживой

Серия: Литературные памятники (Наука)

Жанр: Литература 19 века

Николай Николаевич Каразин (1842–1908), весьма популярный при жизни, открывал читателю только что завоеванную Среднюю Азию: быт, нравы, культуру ее народов. Представленная романная дилогия – «На далеких окраинах» и «Погоня за наживой» – реалистически возвращает читателя в эпоху XIX в., когда в Азию направились не только подвижники и альтруисты, но и авантюристы, нувориши. Каразин, будучи участником и очевидцем колонизации Средней Азии, одним из первых запечатлел те необычные для европейского глаза артефакты, ментефакты, черты ландшафта, которые стали слагаемыми, или паттернами, туркестанского текста русской культуры. Том снабжен историко-литературными, культурологическими и этнографическими комментариями и иллюстрациями автора.

Для широкого круга читателей.

Кобзарь Тараса Шевченка

Жанр: Литература 19 века

«…Появление стихотворений Шевченка интересно не для одних только страстных приверженцев малороссийской литературы, но и для всякого любителя истинной поэзии. Его произведения интересуют нас совершенно независимо от старого спора о том, возможна ли малороссийская литература: спор этот относился к литературе книжной, общественной, цивилизованной, – как хотите называйте, – но во всяком случае к литературе искусственной, а стихотворения Шевченка именно тем и отличаются, что в них искусственного ничего нет…»

Нечто о дидактизме в повестях и романах

Жанр: Литература 19 века

Эта небольшая заметка, которую Добролюбов, по-видимому, даже не пытался опубликовать, имеет важное значение для характеристики его эстетических взглядов: она представляет собой рассуждение по основным проблемам эстетики – вопросу об общественном назначении искусства и его специфике как формы общественного сознания. Выступая за искусство содержательное, Добролюбов вместе с тем доказывает, что подмена художественной идеи публицистической лишает произведение общественного значения, так как воздействие искусства на человека определяется особой – образной формой выражения.

Валерия

Жанр: Литература 19 века

«Я поставила в заглавии этой книги имя, данное мне при крещении. Если читатель не поскучает прочитать ее до конца, то узнает, чем сделалась я теперь, после жизни, полной приключений. Я не буду отнимать у него времени, распространяясь в предисловии, но сейчас же расскажу о моем рождении и воспитании и познакомлю его с моими родственниками. Это необходимо: время рождения и родство еще не так важны; но важно воспитание, потому что оно подготовило много событий в моей жизни. Многое зависит, однако же, и от происхождения и во всяком случае упомянуть о нем должно для полноты картины. Итак, начнем с начала…»

В сиреневом саду

Серия: Азбука-классика

Жанр: Литература 19 века

Луиза Мэй Олкотт – американская писательница, автор знаменитого романа «Маленькие женщины», который принес ей мировую славу и любовь читателей. До сих пор книга остается одним из самых значимых произведений американской литературы.

В своем позднем романе «В сиреневом саду» (1878) Олкотт рассказывает историю двенадцатилетнего мальчика по имени Бен и его верного пса Санчо, убежавших из цирка и после долгих скитаний нашедших новый дом в дружной, веселой семье. Как и в прочих книгах Олкотт, маленьким героям придется преодолеть множество трудностей, научиться терпению и прощению, и в этом им помогут искренняя любовь, дружба, отвага и вера.

В настоящем издании роман представлен в новом переводе Антона Иванова и Анны Устиновой.

Дверь сира де Малетруа

Серия: Новые тысячи и одна ночь

Жанр: Литература 19 века

«Дени де Болье не минуло еще двадцати двух лет от роду, но он считал себя вполне взрослым и совершенным кавалером. В те грубые, воинственные времена мужчины рано развивались. Если юноша участвовал хотя в одном правильном сражении или в десятке набегов и успел кого-нибудь убить приличным образом, если при этом он мог поговорить о военном искусстве и усвоил обычные манеры людей своего круга, то его и взаправду считали «совершенным кавалером» и легко прощали невинное фанфаронство – стремление казаться старше своих лет…»

Остров Голосов

Серия: Вечерние беседы на острове

Жанр: Литература 19 века

«Кеола, женясь на Леуа, дочери Каламака, колдуна молоканского, жил в одном доме с отцом своей жены. Не было человека умнее этого пророка: он читал по звездам, гадал с помощью злых духов по телу умершего, поднимался один на вершины высоких гор в область горных эльфов и ловил в западню души предков…»

Билль с мельницы

Жанр: Литература 19 века

«Мельница, на которой жил Билль со своими приемными родителями, стояла в горной долине, среди соснового бора и высоких гор. Горы эти громоздились все выше и выше, один холм над другим, поросшие густым лесом, до тех пор, пока не взгромоздились выше самых смелых сосен не остались голыми и серыми, резко вырисовываясь на фоне неба своими причудливыми контурами…»

Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого

Жанр: Литература 19 века

Роман «Некуда» Лескова (Стебницкого) сразу и навсегда определил для Салтыкова, как и для всей демократической критики 60-х годов, «лицо», репутацию Лескова, и в этом смысле действительно имел для писателя «роковое и почти трагическое значение». Салтыков воспользовался появлением двухтомника произведений Лескова, чтобы высказаться о политическом смысле первого антинигилистического романа Лескова, не входившего в это издание, а также «писем» «Русское общество в Париже», публиковавшихся на страницах «Библиотеки для чтения» в 1863 г. Отрицая всякую возможность относиться к «повестям, очеркам и рассказам» М. Стебницкого как к литературным произведениям, Салтыков и аргументирует свою позицию характеристикой этих двух сочинений Лескова.

или Войдите